2023年10月20日

小中高生の49.0%が「平日の読書時間0分」=ベネッセ教育総合研究所調べ=

ベネッセの社内シンクタンクであるベネッセ教育総合研究所は19日、10月27日から始まる読書週間に向けて、小中高生の読書行動の実態や読書行動に影響する要因に関するデータをまとめ発表した。

同研究所では、東京大学社会科学研究所と共同で、同一の親子約2万組を対象に、2015年から継続して追跡する縦断調査「子どもの生活と学びに関する親子調査」を実施。今回、その調査を中心とした調査結果から、「子どもたちの読書行動の実態」などに関するデータを分析しまとめた。

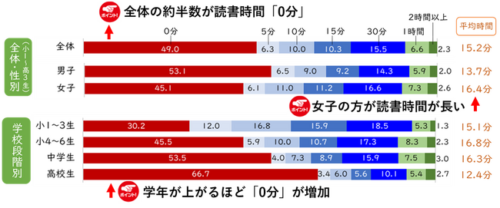

それによると、平日(1日あたり)の読書時間を聞いたところ、小1~高3生の約半数(49.0%)が、「平日に読書をしない=0分」と回答。学年別では学年が上がるにつれて「0分」が増加し、性別では男子よりも女子、成績別では下位層よりも上位層、希望進路別では「大学・大学院まで」を希望する子どもの読書時間が長い傾向がある。

しかし、こうした傾向は小・中学生には顕著だが、高校生にはみられなかった。高校生では、それまで本を多く読んでいた女子、成績上位層、大学・大学院希望者に「読書ばなれ」が進んでいた。大学受験の準備が読書時間の減少に影響している可能性があるほか、高校生はスマホの利用時間が増えることから、その影響も無視できないと考えられる。

また、蔵書が多い家庭、自分で能力を高める勉強をしている保護者、本を読む大切さを伝えている保護者の子どもほど、読書時間が長い傾向が見られた。家庭の文化的な背景が子どもの読書行動に影響しているためだと考えられ、保護者自身も家庭の中で読書に親しんだり、子どもに読書を勧めたりすることが重要だと言えそうだ。

実際に、小学校入学前に保護者から読み聞かせをしてもらった子どもは、その後の読書時間が長いことが判明。読書時間が長い子どもは、その後も継続して読書を多くする傾向があり、できるだけ早期に(=今すぐに)、読書習慣を身につける支援ができるとよい。

中学生までは、読書時間が長い子どもは、成績上位層が多く、文化体験や調べる活動を多く行うなど様々な体験をしていた。また、自分の能力に対する認知では、理解や思考、表現などが得意だと評価し、自分に対して自信を持っていた。

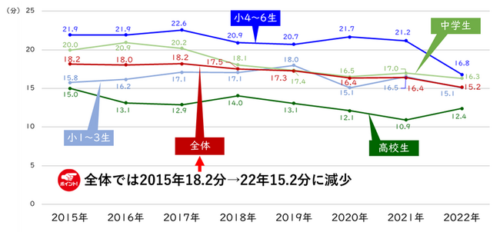

また、2015年~22年にかけての各メディア利用時間の変化をみると、スマホ・携帯、パソコン・タブレットなどの電子メディアが増加する一方で、読書時間は微減で、全体の読書時間(1日当たり)の平均は、2015年「18.2分」から22年「15.2分」と3.0分の減少だった。

だが、読書行動そのものに電子メディアの影響が表れており、 2割の子どもが電子書籍を、3割の子どもが電子コミックを読んでいた。電子コミックは学年が上がるほど利用率が高く、高校生では約半数が利用しているという実態もある。電子メディアを通じた読書行動の広がりは、今後も、注目されるところ。

「子どもの生活と学びに関する親子調査」は、同一の親子約2万組を対象に、2015年から毎年7~9月に、郵送とWEBで実施。回答の回収率は、2015年76.7%、2016年73.7%、2017年80.0%、2018年79.2%、2019年76.3%、2020年76.6%、2021年75.4%、2022年63.9%。

関連URL

最新ニュース

- 漢検協会とベネッセ、初コラボ 進研ゼミ会員の小・中学生が選ぶ「今年の漢字」(2024年12月13日)

- AI型ドリル搭載教材「ラインズeライブラリアドバンス」が「高知家まなびばこ」とデータ連携開始(2024年12月13日)

- コドモン、広島県三原市の保育所等13施設にICTサービス「CoDMON」導入(2024年12月13日)

- 陸前高田市、返済不要の給付型奨学金事業の資金調達で1600万円の目標金額達成(2024年12月13日)

- ライフイズテック、中高生向け「ライフイズテック スプリングキャンプ2025」春休み開催(2024年12月13日)

- サイバー大学、「Times Higher Education Online Learning Rankings 2024」でブロンズ評価を獲得(2024年12月13日)

- プログラミングスクール受講生で最も多い年代は20代、平均年齢は33.8歳=「 CloudInt」調べ=(2024年12月13日)

- 不登校・行き渋りの子どもがいる親1000名へのアンケート調査 =サイボウズ ソーシャルデザインラボ調べ=(2024年12月13日)

- 大阪大学、デジタル学生証・教職員証の提供を2025年1月にスタート(2024年12月13日)

- 「デジタルハリウッドSTUDIO」STUDIO渋谷、AIクリエイティブデザイン講座を開講(2024年12月13日)