2014年3月3日

体つくり運動の学習評価プロジェクト/心拍計とiPad使って持久走の授業

「小学校と中学校の学びを一体とした『体つくり運動』の学習評価」プロジェクトは3日、研究報告会「小学校と中学校の学びを架橋する『体つくり運動』の学習評価を考える!(第2回)」~ICTを活用した授業と学習評価の提案~を、東京学芸大学で開催した。

モーニングレクチャーを行ったプロジェクト代表の東京学芸大学 鈴木直樹准教授は「学習と指導と評価は一体となったもので、評価は結果を格付けするものではなく、指導と学習に活かされるプロセスだ」と解説し、体育の学習評価も新しい学習指導要綱に対応した変化が必要だとプロジェクトの意義について語った。

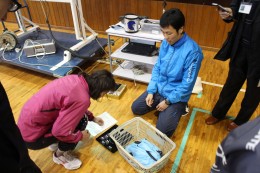

東京学芸大学附属高校の斎藤祐一教諭による「ICTを活用した持久走の授業づくり」の模擬授業では、ハートレートモニター(心拍計)とiPad、電子黒板を使った授業が提案された。

模擬授業は、目標を「グループのみんなの『快適』をみつける」と設定、15人の授業参加者をできるだけ近い目標の3人ずつのグールに分け、「走者」「伴走者」「観察者」の役割を交代して行った。

各走者の胸に装着したハートレートモニターが計測した心拍数は、無線でiPadに送られ、専用のアプリで処理されて電子黒板に表示される。

走者は電子黒板で自分の心拍数を確認しながら走ることができ、自分で感じる負荷と心拍数の関係を実感することができたようだ。

「快適な走りとは何か」との参加者への問いに対しては「快適だと感じる心拍数で走ること」「伴奏者と話しながら走るのが快適だった」などの答えがあった。

体育授業でのICT活用のメリットについて斎藤教諭は、「見えないものが、見えるようになる」ことだと述べ、持久走の授業でハートレートモニターを使用することで、従来の主観的運動強度尺度と心拍数という客観的な尺度を提示することができると解説した。

午後は、第1分科会の「教師のみとり」に関する提案と、第2分科会の「自己評価」に関する提案の研究発表が行われた。

最新ニュース

- ヘッドウォータース、東京都教委開催の「モバイルアプリコンテスト2025」を支援(2026年2月20日)

- ラインズ、茨城県龍ケ崎市で入退室管理システム「安心でんしょばと」一斉導入(2026年2月20日)

- 「教育機関の教員に対する生成AIの利用状況に関する調査 2026」協力依頼(2026年2月20日)

- 小中学生の「文系・理系」進路選択、保護者の7割以上が「特に希望はない」と回答 =LUXGO調べ=(2026年2月20日)

- 小学校入学、年長児保護者の84.5%が「不安あり」と回答 =ベネッセ調べ=(2026年2月20日)

- 金沢工業大学とNVIDIA、AI社会実装や高度情報技術者育成で学術連携協力協定締結(2026年2月20日)

- 中央大学、細胞診に即利用できるスタンドアローンAI診断支援システムを世界初開発(2026年2月20日)

- 九州大学、秀逸な若手研究者を採用する「稲盛フロンティアプログラム」第4期公募開始(2026年2月20日)

- 京都芸術大学、通信教育部がバークリー音楽大学・放送大学の一部科目を単位認定(2026年2月20日)

- mikan、西部台千葉高等学校における「mikan for School」導入事例を公開(2026年2月20日)