2014年11月20日

ベネッセHD/小中学生の学びに関する実態調査を発表

成績上位で学習時間の短い子どもは、自分が何を分かっていないか確認しながら勉強する傾向が強い。ベネッセホールディングス(ベネッセHD)は19日、社内シンクタンクのベネッセ教育総合研究所が、全国の小学4年生から中学2年生の子どもとその保護者に行った「小中学生の学びに関する実態調査」の結果を発表した。

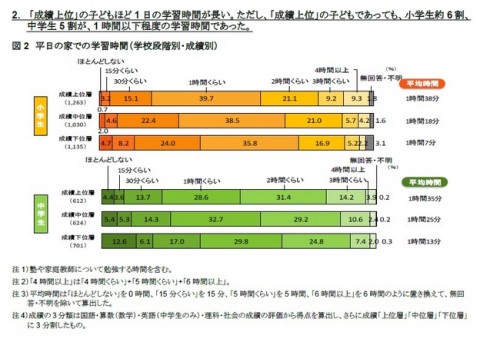

その結果によると、成績別の子どもの1日の学習時間は、小学生の「成績上位」は1時間38分、「成績下位」は1時間7分、中学生の「成績上位」は1時間35分、「成績下位」は1時間13分。「成績上位」の子どもは「成績下位」の子どもに比べて、平均で20~30分程度学習時間が長いことが分かった。ただし、「成績上位」の子どもであっても、小学生で約6割、中学生で5割が、1日の学習時間が「1時間くらい」以下。

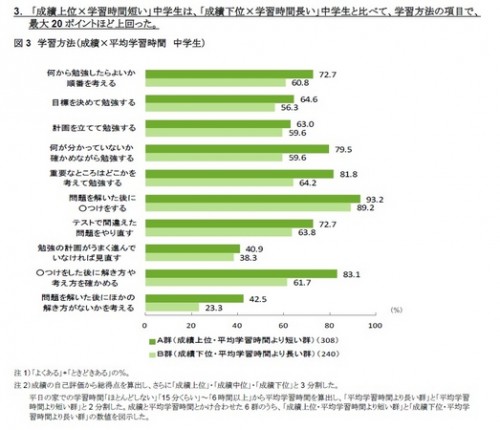

「成績上位×学習時間短い」子どもは、「成績下位×学習時間長い」子どもと比較して、「何が分かっていないか確かめながら勉強する」で19.9ポイント、「○つけ(答え合わせ)をした後に解き方や考え方を確かめる」で21.4ポイント上回った。

学習の悩みについて、「上手な勉強のやり方が分からない」を選択した小学生は39.9%、中学生は54.7%であった。また、「成績上位」の中学生も約30%が選択した。「やる気が起きない」(小学生39.8%、中学生55.5%)の悩みをもつ割合も、中学生になると半数を超えた。

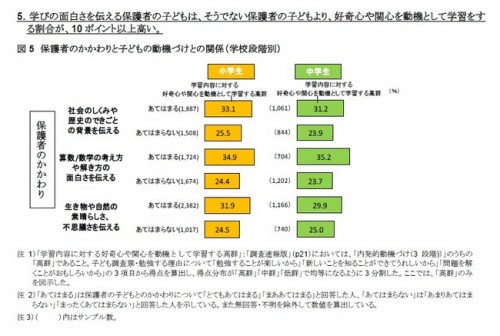

また、保護者が子どもに「算数/数学の考え方や解き方の面白さを伝える」家庭では、子どもが学習内容に対する好奇心や関心を動機として学習をする割合は小学生34.9%、中学生35.2%と、そうでない場合の小学生24.4%、中学生23.7%と比較して、10ポイント以上高い結果となった。

調査方法

調査方法:郵送法(自記式アンケートを郵送により配布・回収)

調査時期:2014年2月~3月

調査対象:全国の小学4年生~中学2年生の子どもとその保護者

発送数:各学年2,000組ずつ

小学生の有効回収数:3,450組

中学生の有効回収数:1,959組

関連URL

最新ニュース

- 主体的な選択が自律を促す、生徒主導で高め合う「校内すららカップ」による学び /山口大学教育学部附属山口中学校(2026年2月9日)

- 簿記学習、56.7%が「就・転職で有利な武器になった」と回答=CPAエクセレント調べ=(2026年2月9日)

- 20代のAIエージェント利用は約5割、利用者の7割超が業務に「ポジティブな効果」実感=レバレジーズ調べ=(2026年2月9日)

- DOU、愛知大学の授業において授業内の学習データと連携した「AI講師」を試験導入(2026年2月9日)

- NTT西日本・三重大学・地域創生Coデザイン研究所、包括連携協定を締結(2026年2月9日)

- 東京工科大学、サウジアラビアの大学とMOUを締結 宇宙・AI・デジタルツイン分野の学術交流(2026年2月9日)

- オープンバッジ・ネットワーク、デジタル証明書「オープンバッジ」国立大学の過半数が導入(2026年2月9日)

- 中京TV「そらメディア」、三重・津商業高校で「ドローン特別授業」を実施(2026年2月9日)

- アタムアカデミー、新講座「自分を紹介できるWEBページをつくろう!」リリース(2026年2月9日)

- LINEみらい財団、「GIGAワークブック活用セミナー2026」24日開催(2026年2月9日)