2016年9月27日

JMOOCとMRIが日本の学びとMOOCの姿を考える検討会

日本オープンオンライン教育推進協議会(JMOOC)は26日、三菱総合研究所(MRI)と共同で、2025年の日本の学びとMOOCの姿を考える検討会を実施し、その結果を発表した。

2012年にアメリカを中心に始まった「MOOC(Massive Open Online Courses)」は、誰でも、無料で高等教育をオンラインで受講できる教育サービスであり、今や全世界に普及し、4000万人もの人々が受講しているといわれている。一方、日本に於いては、2014年4月にJMOOC講座が開講されて以来2年半が経過、現時点で受講者は約25万人と世界のMOOCに水をあけられている。

JMOOCとMRIでは、今後の高等教育の姿を変える可能性を持つ「MOOC」の普及状況やビジネス展開について、様々なバックグラウンドを持つ人々とともに、シナリオ・プランニングの手法を使って検討した。

その結果、2つの事象が今後の「学び」および「MOOC」について、影響を及ぼす可能性が高くなるだろうことが導き出されたという。

1つ目は、日本の「学び」および「MOOC」に影響を及ぼす可能性のある事象として「学びの目的」の変化と、「学びの成果の評価」の変化。

「学びの目的」の変化では今後、MOOCをはじめとするEdtechの進展およびAIの発展により、従来の知識蓄積型学びからの転換が予想される。特にAIの発展により様々なことが代替されていくなか、人間にしか持ち得ない「感性」を磨く教育が必要になると考えられる。

「学びの成果の評価」の変化では、ビックデータ蓄積・解析技術および学習履歴の蓄積技術の進展により、かつての「学歴」だけでの評価ではなく、見える化された各人の変遷や「学習歴」によって評価されるなど、評価対象が変わると考えられる。

2つ目は、今後の日本の学びとMOOCを考えるための検討方法。

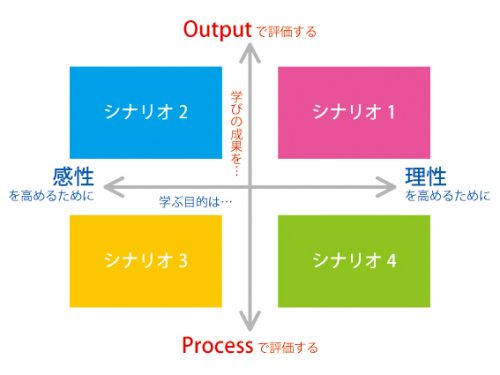

今後「学びの目的」、「学びの成果の評価」が大きく変わる可能性があることから、これらを2軸として設定。各軸にそれぞれ相対する2つの変化の方向性を設定し、生じる4つの象限(シナリオ)ごとに典型的なMOOC像を検討するというもの。

関連URL

最新ニュース

- ヘッドウォータース、東京都教委開催の「モバイルアプリコンテスト2025」を支援(2026年2月20日)

- ラインズ、茨城県龍ケ崎市で入退室管理システム「安心でんしょばと」一斉導入(2026年2月20日)

- 「教育機関の教員に対する生成AIの利用状況に関する調査 2026」協力依頼(2026年2月20日)

- 小中学生の「文系・理系」進路選択、保護者の7割以上が「特に希望はない」と回答 =LUXGO調べ=(2026年2月20日)

- 小学校入学、年長児保護者の84.5%が「不安あり」と回答 =ベネッセ調べ=(2026年2月20日)

- 金沢工業大学とNVIDIA、AI社会実装や高度情報技術者育成で学術連携協力協定締結(2026年2月20日)

- 中央大学、細胞診に即利用できるスタンドアローンAI診断支援システムを世界初開発(2026年2月20日)

- 九州大学、秀逸な若手研究者を採用する「稲盛フロンティアプログラム」第4期公募開始(2026年2月20日)

- 京都芸術大学、通信教育部がバークリー音楽大学・放送大学の一部科目を単位認定(2026年2月20日)

- mikan、西部台千葉高等学校における「mikan for School」導入事例を公開(2026年2月20日)