2020年6月29日

保護者体験記「子どもにプログラミングを習わせて思うこと」

【寄稿】

2020年度から小学校の学習指導要領が改定され、プログラミング教育が必修化されるらしい。息子はその時3年生だが「プログラミング教育」とはなんだろう?親も勉強が必要かもしれない。とりあえず、情報は広く収集できる状態にしておかなくてはと思いながらインターネットで調べ物をしている時に、ICT教育ニュースという充実したWebページに行き当たった。無料でメールマガジンも購読できるようだ。まずは登録。配信されるメールマガジンは、とても有益で情報量が多い。昼休みにサイトをのぞく。何か今後に役立ちそうなものがあったら、片端から取り組んでみよう。そう思いながら見ていたある日、配信された情報の中に、プログラミング教室の無料体験案内があった。日程と場所を確認すると、少し遠いが行けないことはなさそうだ。まずは息子に聞いてみよう。でも、息子に「プログラミング教室」などと言っても、「?」マークが頭の上に浮かぶだけ。「ゲームが体験できるらしいけど行ってみる?」と聞くと、息子は「行ってみる!」と乗り気の返事。よし、行ってみよう。

そしてその日が来た。駅まで自転車。電車を2回乗り換えて教室に到着。当日の参加者は息子だけ。贅沢なマンツーマンの環境。その日の教材ソフトはScratch。マサチューセッツ工科大のメディアラボが開発した最もメジャーなプログラミング学習用ソフトだ。息子は私のパソコンを操作することはあるが、私は家ではマウスを使っていない。教室のパソコンはマウス付き。マウスの使い方から丁寧に教えていただいた。ゲーム性のある内容で、息子は興味津々。集中して取り組んだ。私もちょっと体験させていただいた。最初は簡単だったが、進んでいくと結構、頭を使う内容だ。そして、あっという間に体験は終了。帰り際、教室の案内を頂いた。

息子に感想を聞くと、とても楽しかった様子。「また絶対行きたい!」と。短時間に心をわしづかみされた様子。結構、遠いけど大丈夫かな。続くかな。

そもそもScratchはパソコンがあれば、独学でも学べる。市販の本もたくさんあるし、ネットにも良さそうなサイトがある様子。わざわざ教室に通わなくても親が理解して教えることもできそうだが、どの本が良くてどのサイトがよいのか残念ながら今の私には調べる余裕がない。親が教えることのメリットもあるが、デメリットもある。子どもが理解できない時、親が適切な対応が出来ない可能性があるし、子どもにも甘えが出てくる。これらの事情を勘案し、自宅ではない環境でプロの先生に教えていただいた方が良いとの判断に至った。

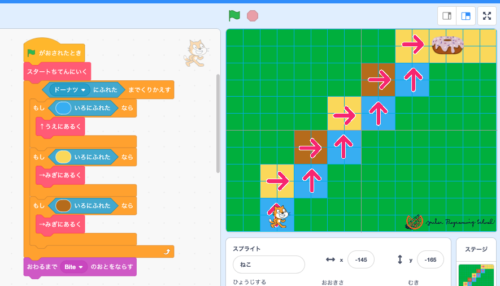

こうした経緯を経て、息子は小学2年の4月から電車を乗り継いでプログラミング教室に通い始めた。息子がお世話になった教室では、また贅沢なことにマンツーマンで教えていただいた。私はノートパソコンを持ち込み、息子の傍らで仕事をしながら傍観していた。内容が進むにつれ、x座標、y座標の話も出てきた。でも、息子は意に介さず楽しそうに取り組んでいる。

教室の講師の方曰く、小学校のプログラミング教育では、あまり踏み込んだところまではいかないとのこと。息子は小学校で学ぶところまでは容易に通過したようだった。どこまでの理解が必要なのか、プログラミングを学ぶにあたりScratchでなくてもいいのかなど、その辺りがわかりにくいところである。ともかく、当初予定の半年のコースが終わり、息子は小学3年生以上が対象のコースに進んだ。この選択について息子の迷いは全くなかった。

そしてその後、半年がまたあっという間に過ぎ、お世話になった教室には以降のコースはないとのことだった。息子はとても残念がり、どうしてもScratchを続けたいと言う。今やプログラミング教室はブロックやロボットを使う教室が人気で、Scratchは少数派の様子。なかなか見つからなかったが、自宅近くのパソコンスクールでScratchを使ったプログラミング教室が新規に開講されることが分かった。

早速、体験に行ってみると、同じScratchでも前の教室とはカリキュラムが違うので、基本的な内容を復習しながら新しいことにも取り組めそうな様子。そこでは、1時間目で学んだことを使って2時間目に自分でゲームを作るという構成。息子は目を輝かせ、入会することに即決。コロナ禍による休室期間もあり、まだ3回終わっただけだが、自宅に帰ってから自分でプログラムを変えてゲームの難易度を上げたりして楽しんでいる。そこでは、最初に通った教室で学んだ知識も駆使して取り組んでいる。途中で、自分で思ったように動かすことができず、もう出来ないとさじを投げる様子もみられたが、試行錯誤の末、自分で思った通りにプログラミングすることができた。私は、思った通りに動かせた時のとびきり嬉しそうな息子の姿に大きな成長を感じた。

プログラミング教室に通い始めてから、息子は街中にプログラミングされているものがあることに気付くようになった。息子の将来の夢は「ものづくり博士」になることだ。ものを作り出すには、何と何をどう組み合わせればいいかなどと考えることはもちろん、プログラミングの知識も不可欠だろう。でもそれは、これから勉強していけばいい。何より、今、吸収力の高いこの時期に、自分のありったけの知識を駆使して考え、自分が作りたいものを作り出せたという喜びを感じられたことは貴重な体験だったと思う。

プログラミング教育は、論理的思考を育むことが目的の一つとされている。それはそれで良いが、あまりにプログラミング的思考に偏ってしまうことにはいささかの危惧がある。人間は、無論、プログラミングのように動かない。つまり自分の周りの人間の行動や心は、決してプログラミングできない。自然も然りである。これからのプログラミング教育は、その視点も意識しながら進める必要があるのではないかと思う。

プログラミング教育における親としてのサポートは、子どもの興味を引き出し育むこと、そして試行錯誤の過程を大切にして見守ることだと思う。プログラミング教育必修化元年、学校と家庭の双方で、子どもたちの試行錯誤の過程を応援したい。

関連URL

関連記事

最新ニュース

- 漢検協会とベネッセ、初コラボ 進研ゼミ会員の小・中学生が選ぶ「今年の漢字」(2024年12月13日)

- AI型ドリル搭載教材「ラインズeライブラリアドバンス」が「高知家まなびばこ」とデータ連携開始(2024年12月13日)

- コドモン、広島県三原市の保育所等13施設にICTサービス「CoDMON」導入(2024年12月13日)

- 陸前高田市、返済不要の給付型奨学金事業の資金調達で1600万円の目標金額達成(2024年12月13日)

- ライフイズテック、中高生向け「ライフイズテック スプリングキャンプ2025」春休み開催(2024年12月13日)

- サイバー大学、「Times Higher Education Online Learning Rankings 2024」でブロンズ評価を獲得(2024年12月13日)

- プログラミングスクール受講生で最も多い年代は20代、平均年齢は33.8歳=「 CloudInt」調べ=(2024年12月13日)

- 不登校・行き渋りの子どもがいる親1000名へのアンケート調査 =サイボウズ ソーシャルデザインラボ調べ=(2024年12月13日)

- 大阪大学、デジタル学生証・教職員証の提供を2025年1月にスタート(2024年12月13日)

- 「デジタルハリウッドSTUDIO」STUDIO渋谷、AIクリエイティブデザイン講座を開講(2024年12月13日)