2021年8月26日

高校新課程「総合的な探究の時間」の人気キーワードは探究・地域・SDGs=Z会ソリューションズ調べ=

Z会ソリューションズは25日、全国の高校・中学校247校を対象に実施した、2022年度高校新課程「総合的な探究の時間」に関するアンケート調査の結果をまとめ発表した。

「総合的な探究の時間」は、「総合的な学習の時間」から変更となる高校新課程で、学力の基盤となる資質・能力を育成していくためのカリキュラムとして位置付けられており、教科学習の基盤となる時間として注目を集めている。

「総合的な探究の時間」は、「総合的な学習の時間」から変更となる高校新課程で、学力の基盤となる資質・能力を育成していくためのカリキュラムとして位置付けられており、教科学習の基盤となる時間として注目を集めている。

今回のアンケートでは、ひと学年あたりの単位数や探究課題のテーマとして掲げるジャンル、地域の方や外部講師・企業との関わり方について調査した。

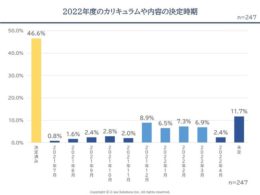

それによると、「総合的な探究の時間」のカリキュラムや内容が既に(2021年7月以前に)決まっている学校は約半数(46.6%)だった。

未決の学校は、主に年末~3学期にかけて検討する学校が多く、検討にあたっては学校独自で新たに検討部署やチームを作っているケースが多かった。

学習指導要領では、授業時数を卒業までを見通して3~6単位確保することとしているが、今回のアンケートでは、多くの学校(82.2%)が高校3年間で3単位の授業時数を設定する予定であることが分かった。学年別にみても、1学年1単位で授業時数を設定する予定の学校が多い。

探究課題のジャンルについては、学習指導要領に記載されているジャンルが万遍なく選択されていることが分かった。

また、校内における探究課題のテーマ内容やテーマ名称を自由記述形式で聞いたところ、テーマ名称の中に「探究」という言葉が入っている割合が30.4%で最多で、以下、「地域」の29.1%、「SDGs」の19.0%が続いた。

2022年度から総合的な「学習」から「探究」に変更となるにあたり「自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら」ということが重要視されてはいたものの、「キャリア」というキーワードが使用されている割合は3.8%にとどまった。

また、学習指導要領では、「積極的な外部連携」が推奨されており、この点について聞いたところ、87.0%の学校が「なんらかの形で外部連携をおこなう予定」で、その中でも6割程度が「ワークショップや研修」「講演会」などで関わりをもつ予定であることが判明した。

この調査は、全国の高校・中学校を対象に、7月2日~25日にかけて、FAXでアンケートを取る形で実施。有効回答数は247校(公立152校/私立92校/国立3校)。

関連URL

最新ニュース

- ヘッドウォータース、東京都教委開催の「モバイルアプリコンテスト2025」を支援(2026年2月20日)

- ラインズ、茨城県龍ケ崎市で入退室管理システム「安心でんしょばと」一斉導入(2026年2月20日)

- 「教育機関の教員に対する生成AIの利用状況に関する調査 2026」協力依頼(2026年2月20日)

- 小中学生の「文系・理系」進路選択、保護者の7割以上が「特に希望はない」と回答 =LUXGO調べ=(2026年2月20日)

- 小学校入学、年長児保護者の84.5%が「不安あり」と回答 =ベネッセ調べ=(2026年2月20日)

- 金沢工業大学とNVIDIA、AI社会実装や高度情報技術者育成で学術連携協力協定締結(2026年2月20日)

- 中央大学、細胞診に即利用できるスタンドアローンAI診断支援システムを世界初開発(2026年2月20日)

- 九州大学、秀逸な若手研究者を採用する「稲盛フロンティアプログラム」第4期公募開始(2026年2月20日)

- 京都芸術大学、通信教育部がバークリー音楽大学・放送大学の一部科目を単位認定(2026年2月20日)

- mikan、西部台千葉高等学校における「mikan for School」導入事例を公開(2026年2月20日)