2022年6月24日

コロナ禍で大学受験生の「スマホ利用時間」「スマ勉率」が上昇 =スタディプラス調べ=

スタディプラスは23日、同社の「Studyplusトレンド研究所」が、全国の大学生1780人を対象に実施した、「大学受験期のスマホを活用した学習に関するアンケート調査」の結果をまとめ発表した。

同調査は、2020年3月以前に受験期を迎えた大学生を「コロナ前受験生」、2020年4月以降に受験期を迎えた大学生を「コロナ禍受験生」と定義して、スマホ利用や電子参考書・教材の利用に関するコロナ前後での変化を調べた。

同調査は、2020年3月以前に受験期を迎えた大学生を「コロナ前受験生」、2020年4月以降に受験期を迎えた大学生を「コロナ禍受験生」と定義して、スマホ利用や電子参考書・教材の利用に関するコロナ前後での変化を調べた。

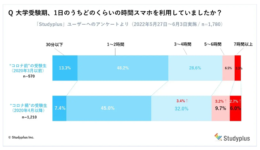

それによると、「大学受験期、1日のうちどのくらいの時間スマホを利用していたか」を聞いたところ、「コロナ前受験生」は、「1~2時間」48.2%、「3~4時間」28.6%、「30分以下」13.3%といった結果になった。

一方、「コロナ禍受験生」は、「1~2時間」45%、「3~4時間」32%、「5~6時間」9.7%。「コロナ前」より「コロナ禍」の方が「3~4時間」で3.4%、「5~6時間」で3.2%、「7時間以上」で2.7%上昇していた。

また、「受験期にスマホを使うことを制限した方がいいと思うか」と尋ねたところ、「少しは制限した方が良い」が6割以上(「コロナ前」66.3%、「コロナ禍」67.7%)で、「厳しく制限した方が良い」は1割前後(同9.1%、11.9%)だった。

スマホを使って勉強する「スマ勉」について聞いたところ、「コロナ前」86.5%から「コロナ禍」97.2%に「スマ勉率」が上がっていた。

具体的な利用方法も、すべての項目で「コロナ前」より「コロナ禍」の方が割合が増加。特に「映像授業の閲覧」20.4%、「SNSを活用した勉強、情報交換」16.5%は、「コロナ禍」の上昇が目立った。

また、電子参考書(電子教材)にフォーカスして、スマホでの受験期の利用状況を聞いたところ、「コロナ前」より「コロナ禍」の方が、電子参考書(電子教材)を「よく使っていた」割合は4.5%、「少し使っていた」割合は4.2%上昇しており、利用者数の伸びが見られた。

具体的な利用方法については、「電車や車での移動中など、紙の参考書を広げることが困難な時に使用していた」、「手にスマホしかないけどスキマ時間がある時に単語の確認などしていた」、「通学や、塾の自習室で勉強する時に荷物が重たい時などに利用していた」などの声が寄せられた。

この調査は、学習管理アプリ「Studyplus」の全国のユーザー(現役大学生)を対象に、5月27日〜6月3日にかけて、インターネットで実施した。有効回答数は1780人(「コロナ前学生」570人、「コロナ禍学生」1210人)。

関連URL

最新ニュース

- ウェブメディア「不登校オンライン」、不登校に関する政党アンケート結果(2024年10月24日)

- 26年卒学生、過半数が2025年3月~5月までに就職活動を終わらせたい =ジェイック調べ=(2024年10月24日)

- 「マイナビ 2025年卒 大学生活動実態調査(10月中旬)」の結果発表(2024年10月24日)

- 高校生のSNS、Instagramの“鍵垢”保持率は約9割、BeReal.の利用は3割以上に=スタディプラス調べ=(2024年10月24日)

- With The World、品川区不登校支援としてメタバース学校で「国際交流イベント」開催(2024年10月24日)

- DNP、東京都品川区の不登校の児童生徒へオンライン授業を開始(2024年10月24日)

- SPLYZA×東広島市、映像振り返りツールやマーカーレス3D動作分析アプリの実証実験(2024年10月24日)

- みんなのコード、学校向け「みんなで生成AIコース」GPT-4o miniを無償提供(2024年10月24日)

- 来春開設のTECH.C.「高等課程」、ゲーム業界を目指す授業を15歳から実施(2024年10月24日)

- 東京⼯科⼤学、聴覚障がいへの理解促進のための体験コンテンツを開発(2024年10月24日)