2022年8月16日

生徒用端末を ASUS Chromebook に切り替えて「自走」に向けたICT活用/広島修道大学ひろしま協創中学校・高等学校

【PR】

80年を越える歴史をもつ広島修道大学ひろしま協創中学校・高等学校。1941(昭和16)年創立の私立広島商業実践女学校を前身とし、その後鈴峯女子中学校・高等学校として女子教育に取り組んできたが、2019年に校名を現在のものに改め、男女共学化。校舎の新設にあわせてICT教育に向けた環境を整えてきた。校訓(建学の精神)は「報恩感謝・実践」。教育目標に、地球的な視野で考えて地域社会と協創する人材「グローカル・イノベーション・リーダー」の養成を掲げる。同校では、2022年度の中学1年生と高校1年生に Chromebook を導入した。端末選定や活用状況など、協創教育部長 吉川将弘教諭(国語・高校1年担当)と総務企画課 酒井諒氏に話を聞いた。

1人1台 Chromebook と情報演習室を柔軟に使い分けてICT活用

同校では以前はiPadを使用していたが、2022年度の新中学1年生と高校1年生から、Chromebook を導入。一部旧デバイスを使用している生徒もいるが、そのほかの生徒は現在全員が、1人1台端末として Chromebook を使用している。

さらに、同校には情報演習室もあり、Windows PCが各40台整備されている。1人1台端末の導入以前はこの教室でICTを使った学習を行っており、現在も「情報」の授業や海外とのオンライン英会話の授業、願書など書類の印刷に使用しており、1人1台配布している Chromebook と柔軟に使い分けている。

広島修道大学ひろしま協創中学校・高等学校

堅牢性と汎用性が高い ASUS Chromebook Detachable CZ1(CZ1000)

用途に合わせて変形自在な

ASUS Chromebook Detachable CZ1(CZ1000)

以前導入していたiPadでは、生徒も教員も端末に慣れやすかった一方、課題もあった。「MDM(モバイルデバイス管理)やフィルタリングのトラブルなどで管理上の手間がありました。さらに、今後の活用の広がりを考えた時に、キーボード付きでよりパソコンに近い端末に大胆に変えようということになりました」と吉川教諭は明かす。検討の中で、管理のしやすさ、さらに費用面で保護者の負担を抑えられ、かつ操作性にも優れているため、 Chromebook が候補となった。

機種選定では、ノートPCタイプとキーボードが着脱できるDetachableタイプをそれぞれテスト機として購入し、実際に使用してみて検討した。同校では生徒が端末を持ち帰るため、少しでも軽い機種を求める中、ASUS Chromebook Detachable CZ1 (CZ1000)が最有力候補に上がったという。同機は、軽さに加えて頑丈な設計で、さらに耐衝撃性カバーが標準付属しており、堅牢性が非常に高い。生徒の登下校やこれまでの端末活用の様子から、持ち運びやすさがあり、物理的破損にもしっかり対応したものが生徒にとってメリットが大きいと考え、同機の採用に至ったという。

落下からの衝撃を軽減させる

耐衝撃素材で保護された本体

ASUS Chromebook Detachable CZ1 (CZ1000)は、ノートPC、スタンド、タブレットと用途に合わせて変形自在。インカメラ、アウトカメラもそれぞれ搭載し、自然な描き心地が実現できるUSIスタイラスペンも標準付属されている。USIスタイラスペンは本体に格納でき、格納時に自動で充電できるため電池いらずだ。

またバッテリー駆動は最長11.5時間と、生徒たちが安心して勉強や課外活動に取り組むことができる「タフ」と「フレキシブル」を兼ね備えた端末である。

Google Workspace for Education で学びに変化

キーボードを取り外すと

机のスペースにも余裕ができる

現在のICT活用の状況を尋ねた。「本校では基本的に Google Workspace for Education を活用しています。私が担当する高校の国語では、たとえば古典の訳文をグループワークで作って集約し、プレゼンを行うなどしています」(吉川教諭)。

Google Classroom で生徒同士が共同編集などできるようになったことで、生徒が授業に参加しやすくなったようだと語る吉川教諭。また、「書く」ことに対する生徒の心的なハードルが下がったようにも感じるという。「自分の考えをノートに書くことを生徒は嫌がります。間違いがあったら恥ずかしいし、どうしていいかわからない。でも、端末で Google ドキュメントを使って一度下書きをし、授業を聞いてから、最後にもう一度まとめるということをすると次第に書けるようになりました」。消したり書き直したりがすぐにできる気軽さもあり、生徒の取り組みに変化が見て取れるという。

ICT活用は授業以外にも広がっている。たとえば学校のホールで勉強している生徒が端末を開いて調べ物をしていたり、クラブ活動では Google Classroom の中に練習や試合の様子を撮影した動画を保管してメンバーと共有したりといった具合だ。

1人の生徒の画面を

グループ内で確認している様子

総務企画課の酒井氏は、「オープンスクールでは生徒に発表してもらうこともありますが、その原稿を紙で用意する生徒はほぼいません。自分の Chromebook を持って発表する姿が多く見られます」と話す。いつでも手元に端末があり、普段づかいのICT活用ができているようだ。

家庭学習の形も変わってきた。「国語や英語は、音読の宿題に端末を使って録画・録音したものを提出してもらうことが増えました。授業動画の『スタディサプリ』を導入しているのでそこから課題を出題することもしています。夏休み中でも取り組み状況がわかりますし、ICTだからこそできる課題ですね」(吉川教諭)。

一方で、高校3年生が予習で行う問題演習などは、生徒には紙で回答してもらったうえで、Google フォームで回答を入力し送信してもらう方法を取ることもあるという。理由は、入試はまだ紙での回答だから。現在は生徒には少し手間だが、こうしてデータでの回答も集めることで、どこに間違いが多いかなどすぐに把握でき、答えが分かれている問題には1つずつその選択肢に触れて解説するといったように授業前にプランが立てやすくなるという。結果、生徒の実情に合致した授業を届けることができる。吉川教諭は、課題の出し方そのものも変わってきたと語る。

Chromebook を活用した高校の国語の授業 /

グループワークで共同編集の作業をする生徒

採点も生徒へのフィードバックもより細やかに

定期テストや小テストの採点には、昨年本格導入した「デジらく採点2 普通紙対応版」(スキャネット社提供)が役立っているという。Chromebook であれば課題の回答は全てデジタル上で可能ではあるが、やはり生徒には手を使って紙に書くことをしてほしい場面もある。「デジらく」は手書きの回答用紙を集めてスキャンすることで、採点がパソコン上でできる。

さらに、Google Classroom と連携できるため、採点結果を生徒各自に返せることも利点。採点そのものは人の作業だが、見落としやミスそのものが減って採点基準のズレも少なくなり、得点結果や正答率もすぐに計算できるなどメリットが多いのだという。その上で吉川教諭は、「楽ができる道具だと考えるのではなく、これらを活用することで、生徒に対して高い精度で細やかなフィードバックをしっかりやっていきたいです」と語る。

ICTを活用して自走できる生徒になってほしい

今後の展望を聞くと、「生徒たちが自走すること」だという吉川教諭。「これは今の教育が目指していることだと思いますし、本校の目標の一つでもあります。自分で将来的な目標を定めて、それに向けて計画を立てて進んでいける生徒を育てていきたいです。ICTはそこに関わる部分がある。

今後の展望を聞くと、「生徒たちが自走すること」だという吉川教諭。「これは今の教育が目指していることだと思いますし、本校の目標の一つでもあります。自分で将来的な目標を定めて、それに向けて計画を立てて進んでいける生徒を育てていきたいです。ICTはそこに関わる部分がある。

本校はまだ先生の指示に従って生徒が Chromebook を使っている状況です。自ら使えるようになってほしい。自分の弱点を見つけて取り組むことをしてほしい。学校という枠を超えてICTを上手く活用できる生徒になってほしいと思っています」。酒井氏も、「外の世界と繋がれるような教育、ICTで社会参画ができたらいいなと思います」と語った。

男女共学化という大きな変容を遂げながら、新しい学びへの歩みも着々と進めている同校。「協創」と「グローカル・イノベーション・リーダー」の育成に向けて、さらなるICT活用に注目したい。

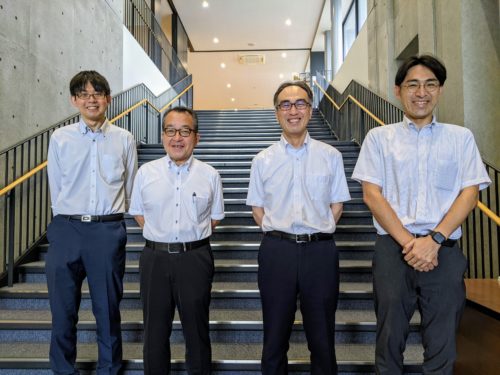

左から、広島修道大学ひろしま協創中学校・高等学校 総務企画課 酒井諒氏、同校 校長 白岩博明氏、同校 協創教育部長 吉川将弘教諭、中外テクノス株式会社 左方貴大氏

関連URL

最新ニュース

- 「TDXラジオ」Teacher’s [Shift]File.257 森村学園初等部 大和田 伸也 先生(前編)を公開(2026年2月23日)

- ヘッドウォータース、東京都教委開催の「モバイルアプリコンテスト2025」を支援(2026年2月20日)

- ラインズ、茨城県龍ケ崎市で入退室管理システム「安心でんしょばと」一斉導入(2026年2月20日)

- 「教育機関の教員に対する生成AIの利用状況に関する調査 2026」協力依頼(2026年2月20日)

- 小中学生の「文系・理系」進路選択、保護者の7割以上が「特に希望はない」と回答 =LUXGO調べ=(2026年2月20日)

- 小学校入学、年長児保護者の84.5%が「不安あり」と回答 =ベネッセ調べ=(2026年2月20日)

- 金沢工業大学とNVIDIA、AI社会実装や高度情報技術者育成で学術連携協力協定締結(2026年2月20日)

- 中央大学、細胞診に即利用できるスタンドアローンAI診断支援システムを世界初開発(2026年2月20日)

- 九州大学、秀逸な若手研究者を採用する「稲盛フロンティアプログラム」第4期公募開始(2026年2月20日)

- 京都芸術大学、通信教育部がバークリー音楽大学・放送大学の一部科目を単位認定(2026年2月20日)