2022年11月14日

「働き方の改善」と「学びの充実」を両立している教員とは?=ベネッセが共同研究の結果発表=

ベネッセの社内シンクタンク「ベネッセ教育総合研究所」は11日、横浜市の小学校21校の管理職と教職員264人を対象に実施した、「教職員の『働き方の改善』と『学びの充実』を両立できる学校づくりに関する調査」の結果をまとめ、発表した。

この調査は、同研究所が帝京大学町支研究室と横浜市教育委員会の2者とともに、2021年に立ち上げた「共同研究プロジェクト」の一環で実施した。

調査結果によると、「働き方の改善」と「学びの充実」を両立している教員は、①仕事のやり方を変えたり、よりやりがいのある仕事に意味づけたりするなど仕事を工夫している、②働き方改革の先にある「よりよい教育」にむけて、新しいチャレンジをしている―ことが分かった。

また、「両立している教員」を支えている学校は、①働き方の改善が推奨されている、②個人の想いが反映された目標であり、そのもとで一人ひとりが判断を任されてチャレンジできるように支援されている、③日常の対話が学びの場になっている―などの特徴があることも分かった。

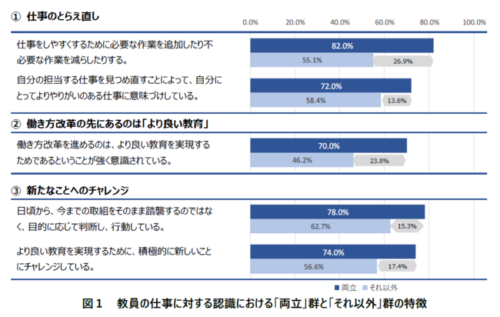

具体的な調査結果を、「働き方の改善」と「学びの充実」を両立している教員たちの「両立群」と、それ以外の「それ以外群」にわけてみると、「仕事をしやすくするために必要な作業を追加したり不必要な作業を減らしたりする」のは、両立群で82.0%、それ以外群55.1%で、両立群が26.9ポイント高かった。

「自分の担当する仕事を見つめ直すことによって、自分にとってよりやりがいのある仕事に意味づけしている」については、両立群72.0%、それ以外群58.4%で、やはり両立群が13.6ポイント高かった。

「よりよい教育を実現するために、積極的に新しいチャレンジをしている」でも、両立群74.0%、それ以外群56.6%となり、両立群が17.4ポイント高かった。

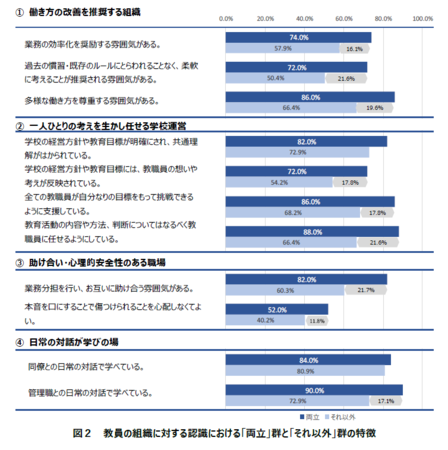

また、組織に対する認識の調査では、「全ての教職員が自分なりの目標をもって挑戦できるように支援している」組織は、両立群で86.0%、それ以外群が68.2%。

「教育活動の内容や方法、判断についてはなるべく教職員に任せるようにしている」組織は、両立群が88.0%、それ以外群が66.4%。「管理職との対話で学べている」のは、両立群が90.0%、それ以外群が72.9%という結果になった。

この調査は、横浜市の小学校21校の管理職と教職員を対象に、今年2月~3月にかけて、Webによるアンケート調査(無記名)の形で実施した。調査項目は「教職員の働き方」(労働時間、well-beingなど)と「教職員の学び方」(学びにつながった経験、成長実感など)の2つで、有効回答数は264人。

関連URL

最新ニュース

- 「TDXラジオ」Teacher’s [Shift]File.257 森村学園初等部 大和田 伸也 先生(前編)を公開(2026年2月23日)

- ヘッドウォータース、東京都教委開催の「モバイルアプリコンテスト2025」を支援(2026年2月20日)

- ラインズ、茨城県龍ケ崎市で入退室管理システム「安心でんしょばと」一斉導入(2026年2月20日)

- 「教育機関の教員に対する生成AIの利用状況に関する調査 2026」協力依頼(2026年2月20日)

- 小中学生の「文系・理系」進路選択、保護者の7割以上が「特に希望はない」と回答 =LUXGO調べ=(2026年2月20日)

- 小学校入学、年長児保護者の84.5%が「不安あり」と回答 =ベネッセ調べ=(2026年2月20日)

- 金沢工業大学とNVIDIA、AI社会実装や高度情報技術者育成で学術連携協力協定締結(2026年2月20日)

- 中央大学、細胞診に即利用できるスタンドアローンAI診断支援システムを世界初開発(2026年2月20日)

- 九州大学、秀逸な若手研究者を採用する「稲盛フロンティアプログラム」第4期公募開始(2026年2月20日)

- 京都芸術大学、通信教育部がバークリー音楽大学・放送大学の一部科目を単位認定(2026年2月20日)