2024年6月24日

SDGs、子どもがいる親世代の6割が「内容を理解している」=イー・ラーニング研究所調べ=

イー・ラーニング研究所は21日、子どもがいる親世代の393人を対象に実施した、「SDGs(持続可能な開発目標)に関する意識調査」の結果をまとめ発表した。

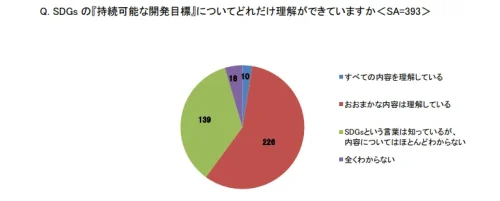

それによると、子どもがいる親世代に「SDGsの『持続可能な開発目標』についてどれだけ理解ができているか」と尋ねたところ、「すべての内容を理解している」(10人)、「おおまかな内容は理解している」(226人)と回答したのは、合わせて約6割だった。

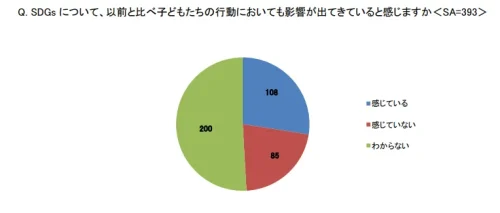

また、「SDGsについて、以前と比べ子どもたちの行動においても影響が出てきていると感じるか」との質問には、「感じている」と回答した保護者は3割弱(108人)に留った。これらのことから、SDGsについてはある程度理解はしているが、取り組みが進む中で、子どもたちの行動の変化などの影響を感じている親はまだ多くないということが伺える。

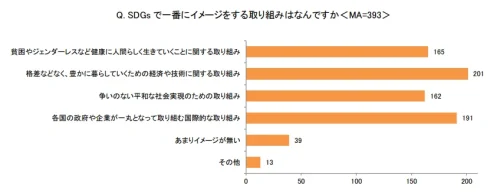

また、「SDGsで一番にイメージをする取り組みは何か」と聞いたところ、「格差などなく、豊かに暮らしていくための経済や技術に関する取り組み」(201人)が最も多く、次いで「各国の政府や企業が一丸となって取り組む国際的な取り組み」(191人)だった。

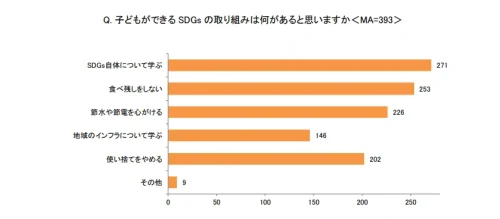

さらに、「子どもができるSDGsの取り組みは何か」と尋ねたところ、「SDGs自体について学ぶ」が7割弱(271人)、「食べ残しをしない」が6割以上(253人)だった。この結果から、子どものうちから持続可能な社会のためにできることとして、今の社会が抱える課題を理解し、17の目標を意識することが重要だと考える親が多いことが分かる。

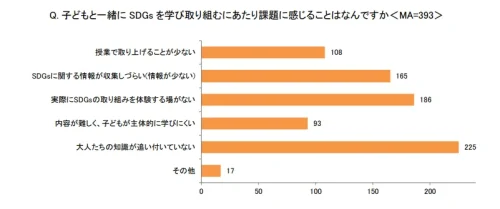

「子どもと一緒にSDGsを学び、取り組むにあたり課題に感じることは何か」との質問には、6割弱(225人)の親が「大人たちの知識が追い付いていない」と回答し、最も多かった。

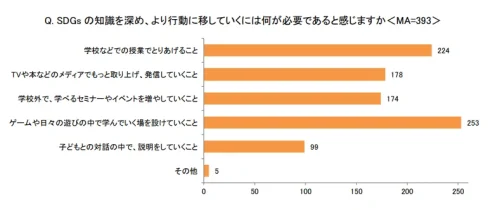

また、「SDGsの知識を深め、行動に移していくには何が必要だと感じるか」と聞いたところ、「ゲームや日々の遊びの中で学んでいく場を設けていくこと」との回答が6割以上(253人)で最も多く、次いで「学校などでの授業でとりあげること」が6割弱(224人)で多かった。

「子どもたちがSDGsを学ぶ場が身近にあると感じるか」と尋ねたところ、「感じる」と回答した親は1割以下(34人)に留まり、9割以上が「感じない」(167人)、「わからない」(192人)と回答。

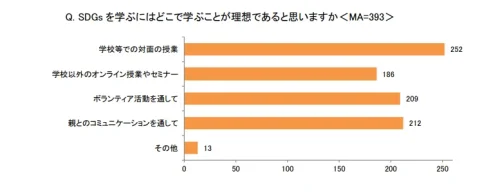

そんな中、「SDGsを学ぶにはどこで学ぶことが理想だと思うか」との質問では、「学校などでの対面の授業」が6割以上(252人)で最も多く、次いで、「親とのコミュニケーションを通して」と「ボランティア活動を通して」が、ともに半数以上だった。

SDGsについて子どもが学ぶ場が少ないと感じる親が多く、学校の授業で体系的に学んだり、親とのコミュニケーションやボランティア活動のような人との関わりを通じて身に付けていったりしてほしいと考える親が多いことが分かった。

この調査は、子どもを持つ親、親族に子どもがいる人を対象に、5月3日~27日にかけて、「紙回答」の形で実施した。有効回答数は393人。

関連URL

最新ニュース

- ヘッドウォータース、東京都教委開催の「モバイルアプリコンテスト2025」を支援(2026年2月20日)

- ラインズ、茨城県龍ケ崎市で入退室管理システム「安心でんしょばと」一斉導入(2026年2月20日)

- 「教育機関の教員に対する生成AIの利用状況に関する調査 2026」協力依頼(2026年2月20日)

- 小中学生の「文系・理系」進路選択、保護者の7割以上が「特に希望はない」と回答 =LUXGO調べ=(2026年2月20日)

- 小学校入学、年長児保護者の84.5%が「不安あり」と回答 =ベネッセ調べ=(2026年2月20日)

- 金沢工業大学とNVIDIA、AI社会実装や高度情報技術者育成で学術連携協力協定締結(2026年2月20日)

- 中央大学、細胞診に即利用できるスタンドアローンAI診断支援システムを世界初開発(2026年2月20日)

- 九州大学、秀逸な若手研究者を採用する「稲盛フロンティアプログラム」第4期公募開始(2026年2月20日)

- 京都芸術大学、通信教育部がバークリー音楽大学・放送大学の一部科目を単位認定(2026年2月20日)

- mikan、西部台千葉高等学校における「mikan for School」導入事例を公開(2026年2月20日)