2014年11月12日

愛和小学校/協働学習支援アプリ使って算数の研究授業

東京都多摩市立愛和小学校は11日、「タブレットPCの日常化が拓く新たな教育スタイルの創造」を研究主題とする研究授業と、第3回校内研究協議会を開催した。

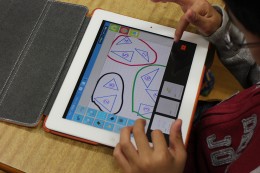

研究授業は、槇田雅江教諭による「ともだちと相談して三角形をなかまわけしよう」と題した3年生の算数。1人1台のiPadと協働学習支援アプリ「Real-time LMS」を使って、協働学習形式の学び方を実践するもの。

授業は、始めに個別学習で8種類の三角形を「仲間」に分け、同じような分け方をした児童を教師が指名してグループに振り分け、そのグループで話し合って「仲間」の呼び方を決める、というもの。

提示された三角形は「正三角形」「二等辺三角形」「直角三角形」の三種類で、その名称を知らない子どもたちが、形の特徴(主に辺の長さ)に注目して「仲間」に分けていくことが授業のねらいだった。

研究授業後行われた研究協議会では、「図形を表示した分割画面が分かり易かった」「教師側でグループ分けできるのは便利」「Real-time LMSを使いこなしていた」等、評価する意見があった一方、「Real-time LMSは解のある算数の授業に向いていないのではないか」「グループ分けは異なる考えの児童を集めた方が議論になるのでは」「ふりかえりが感想発表になっていた」といった、今後の課題を示すものもあった。

研究協議会の講師を務めた長崎大学教育学部の寺嶋浩介准教授は研究授業について、「グループでの話し合いが単調になったのは、授業のめあてを明確に示し、子どもへの指示を徹底することが不足していたから。授業そのもののあり方から考えないと、授業全体が議論の場にならない。発表も普段から鍛えないと進歩しない」と、iPadや「Real-time LMS」を活用するかどうか以前の重要性を指摘した。

関連URL

最新ニュース

- 子どものタブレットに遊び以外で期待する使い道ランキング=アタムアカデミー調べ=(2026年2月24日)

- 河合塾、国公立大学2次試験志願状況分析 共通テスト難化で難関大中心に安全志向強まる(2026年2月24日)

- 志望校を下げた私立大学生の6割が「後悔していない」と回答=武田塾調べ=(2026年2月24日)

- 就職会議、「26卒が後輩におすすめしたい企業ランキング」を発表(2026年2月24日)

- 中学受験、保護者の9割以上が「学習以外の悩み」に直面=feileB調べ=(2026年2月24日)

- 外資就活総合研究所、「生成AI時代におけるITエンジニア職志望学生の意識調査(2027年卒)」公開(2026年2月24日)

- 個別指導塾「スクール IE」、「もったいない努力あるある調査」の結果を公開(2026年2月24日)

- コドモン、京都府和束町の公立保育所が保育ICTサービス「CoDMON」を導入(2026年2月24日)

- 通信制「ワオ高校」、2026年度入試「3月出願」の受付を開始(2026年2月24日)

- サカワ、鶴岡市立朝暘第五小学校のワイード導入事例を公開(2026年2月24日)