2019年10月29日

幅広い読書が「思考力」や「創造性」にプラス効果 =ベネッセ調査=

ベネッセコーポレーションの社内シンクタンク、ベネッセ教育総合研究所は25日、「電子図書館まなびライブラリー」の利用者の読書履歴と学力テストやアンケート調査の結果をもとに、読書が子どものさまざまな力や教科の学力にどのような影響を与えているのか、その変化を追跡する調査・研究を実施、その結果を発表した。

今回の研究では、小学5年生から6年生にかけての1年間について、読書の「質」、とりわけ、子どもが読んでいる本の種類(ジャンル)に注目し、幅広い読書の効果を分析した。その結果、1年間に幅広い種類の読書をした子どもほど、興味や知識の広がり、考える力(思考力)の向上、創造性の涵養など、さまざまな力の高まりを感じているとともに、教科の学力、特に「社会」の成績も向上していることが明らかになった。また、幅広い読書をしている子どもは、本の「読み方」を工夫していることもわかった。

今回の研究では、小学5年生から6年生にかけての1年間について、読書の「質」、とりわけ、子どもが読んでいる本の種類(ジャンル)に注目し、幅広い読書の効果を分析した。その結果、1年間に幅広い種類の読書をした子どもほど、興味や知識の広がり、考える力(思考力)の向上、創造性の涵養など、さまざまな力の高まりを感じているとともに、教科の学力、特に「社会」の成績も向上していることが明らかになった。また、幅広い読書をしている子どもは、本の「読み方」を工夫していることもわかった。

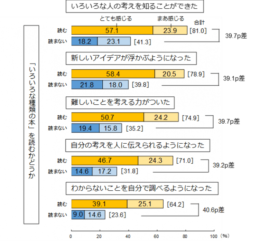

子どもに読書の効果(本を読んでいて感じること)をたずねたところ、「いろいろな種類の本」を読んでいる子どもは、そうでない子どもに比べて、「わからないことを自分で調べるようになった」「いろいろな人の考えを知ることができた」「難しいことを考える力がついた」「新しいアイデアが浮かぶようになった」など、さまざまな読書の効果を感じている。幅広い読書によって、興味や知識の広がりとともに、考える力(思考力)の向上、創造性の涵養など、さまざまな効果を感じていることがわかるという。

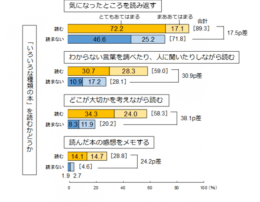

また、「いろいろな種類の本」を読んでいる子どもは、「どこが大切かを考えながら読む」「わからない言葉を調べたり、人に聞いたりしながら読む」など、本の「読み方」を工夫しているという。

また、「いろいろな種類の本」を読んでいる子どもは、「どこが大切かを考えながら読む」「わからない言葉を調べたり、人に聞いたりしながら読む」など、本の「読み方」を工夫しているという。

読書履歴をもとに、子どもたちが読んでいる本の種類(ジャンル)の多さと、1年間の学力(テストの偏差値)の変化との関連をみたところ、読む本の種類が多い(4ジャンル)子どもは、読む本の種類が少ない(1~2ジャンル)子どもや、本を「読まなかった」子どもに比べて、偏差値の上昇幅が大きい。なかでも、「社会」の上昇幅が大きく、とくに、「社会・歴史」の本も含めた多様な本を読むことが「社会」の成績上昇に効果をもっているという。

この1年間によく読まれた本の特徴として、「いきもの最強バラエティー ウソナンデス」(学研プラス)、「ジュニア空想科学読本」(KADOKAWA)、「しくじり歴史人物事典」(学研プラス)など、生き物・科学技術・歴史の専門的な内容を、子どもが手に取りやすい切り口で扱った作品が上位にあがった。こうした本は、「お話・読み物」中心に読書をすることが多い子どもたちにとって、興味の幅を広げることに役立ち、読書のジャンルを広げることにもつながっていると思われる。

関連URL

最新ニュース

- 子どものタブレットに遊び以外で期待する使い道ランキング=アタムアカデミー調べ=(2026年2月24日)

- 河合塾、国公立大学2次試験志願状況分析 共通テスト難化で難関大中心に安全志向強まる(2026年2月24日)

- 志望校を下げた私立大学生の6割が「後悔していない」と回答=武田塾調べ=(2026年2月24日)

- 就職会議、「26卒が後輩におすすめしたい企業ランキング」を発表(2026年2月24日)

- 中学受験、保護者の9割以上が「学習以外の悩み」に直面=feileB調べ=(2026年2月24日)

- 外資就活総合研究所、「生成AI時代におけるITエンジニア職志望学生の意識調査(2027年卒)」公開(2026年2月24日)

- 個別指導塾「スクール IE」、「もったいない努力あるある調査」の結果を公開(2026年2月24日)

- コドモン、京都府和束町の公立保育所が保育ICTサービス「CoDMON」を導入(2026年2月24日)

- 通信制「ワオ高校」、2026年度入試「3月出願」の受付を開始(2026年2月24日)

- サカワ、鶴岡市立朝暘第五小学校のワイード導入事例を公開(2026年2月24日)