2024年6月27日

MetaMoJi ClassRoomを通して、総合的な探究の時間における協働的な学びを創出する

【PR】

実践者:大阪府 清風高等学校

地歴・公民科,探究科教諭 玉木俊継

0.前書き

2020年4月より、高校公民科では新科目「公共」が設置され、学習活動を通じて生徒は主体的・対話的で深い学びを行い、これからの社会を担う“主体”の育成がより強く求められるようになった。同時に、旧科目「総合的な学習の時間」から「総合的な探究の時間」と名称が変更され、小・中学校における総合的な学習の時間での学習活動を基盤とし、各教科・科目等の特質に応じた「見方・考え方」を総合的・統合的に働かせることに加え、自己の在り方・生き方に照らし、自己のキャリア形成の方向性と関連づけながら、自ら問いを見出し探究することのできる力の育成が目指されている。

2023年度より、本校でもこの2つの新科目の学習を進めるにあたって、生徒が協働的に学習を展開できるよう、MetaMoJi ClassRoomを用いて次のような実践を始めた。

1.実践の概要

高校2年生の文系6クラスを対象に、4月~12月の週1時間の総合的な探究の時間を用いて、「探究学習」を展開。「自ら社会の諸課題に興味・関心を持ち、その課題解決に向けて“高校生(清風生)の立場”からどのようにアプローチするかを考察・表現する」ことを目標とし、各クラス興味・関心の似た生徒を4~5人のグループに分け、各自でテーマを設定することから学習をスタートした。この期間の大まかなカリキュラムは次のようになった(表1)。

表1 探究学習 カリキュラムとMetaMoJi ClassRoomの使用場面例

|

月 |

学習活動/内容 |

MetaMoJi ClassRoomの使用場面例 |

|

4月 |

①オリエンテーション ②テーマ設定・全体計画 |

【生徒・協働-教師】学習計画シートの作成・確認 【生徒-教師・個別】振り返りシートの記入・確認 |

|

5~6月 |

③情報収集 | 【生徒・協働】調査記録の蓄積 … 書籍・インターネット・新聞等の情報整理 |

|

7~8月 |

④プレゼン講習会 ⑤中間発表会準備 |

【生徒・協働】プレゼン講習会での資料取り組み 【生徒・協働-教師】プレゼン準備・計画作成 |

|

9月 |

⑥中間発表会(文化祭) ⑦仮説設定、再構築・再計画 |

【生徒・協働-教師】仮説設定での話し合い |

|

10~11月 |

⑧情報収集 ⑨最終発表会準備 |

【生徒・協働】調査記録の蓄積 |

|

12月 |

⑩最終発表会(勉強合宿)⑪全体振り返り |

※【 】内はMetaMoJi ClassRoomの使用者及び学習形態 例:【生徒・協働】=生徒のグループ活動

今回は、特にMetaMoJi ClassRoomを用いて、生徒の調査活動や毎時間の振り返りを蓄積する“ポートフォリオ”の機能を果たした場面(実践A)と、生徒の“協働的な学び”を展開した場面(実践B)の2つを、以下の2つの実践例で紹介する。

2.生徒の学習活動~実践A:MetaMoJi ClassRoomを“ポートフォリオ”で活用する~

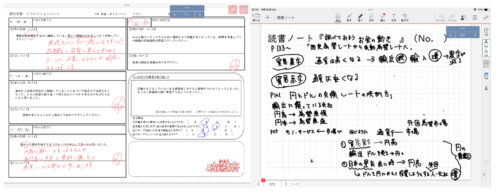

毎時間の学習を振り返りシートや読書ノートに記録し、蓄積するポートフォリオをMetaMoJi ClassRoomで管理した。学習活動全体で使用した毎時間の「振り返りシート(写真1)」と学習活動③⑧で使用した調査記録「読書ノート(写真2)」は“個別学習ページ”の設定で各個人が記入し、学習活動①の学習計画シートは“グループ学習ページ”の設定でグループで協働作業ができるようにした。

これまで「振り返りシート」のような、生徒自身の学習を記録するものは紙媒体で管理していたため、学習前後の配布と回収、そして教員からのコメントと一つひとつ作業しなければならず、同時に生徒が用紙を持ち帰り無くしてしまうことが多発していた。MetaMoJi ClassRoomで管理するようになってからは、生徒・教師共に資料の管理がしやすくなっただけでなく、教師側は生徒一人ひとりの学習活動をより細かく指導することができるようになった。また、それを見て、生徒はそのアドバイスをいつでも確認できることから、授業以外の場面でも探究活動を積極的に進めることができていた。週1回の授業時間の中で、一人ひとりの生徒、あるいは一つひとつのグループに机間巡視のみでできる指導はどうしても限界があるので、MetaMoJi ClassRoomを通じて“いつでも”“どこでも”アドバイスができ、活動ができることは、生徒たちの学習内容の深まりに大きく影響したように見えた。

3.生徒の学習活動~実践B:MetaMoJi ClassRoomを“協働学習”で活用する~

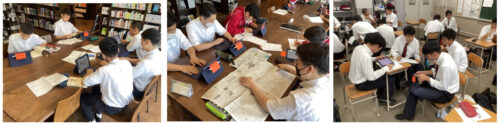

生徒は各個人で実践Aのようにシートを入力するだけでなく、学習計画を立てる際や調査した内容をプレゼンにまとめたりする際に、MetaMoJi ClassRoomの画面を見せ合ったり、“グループ学習ページ”の設定のもと、共同編集を行ったりした。

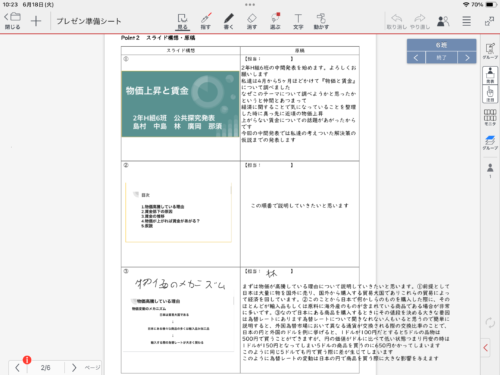

特にこの機能が光ったのが、プレゼン資料作成の段階であった。あらかじめ教師が「プレゼン準備シート」を“グループ学習ページ”で配布し、そこにスライドの大まかなデザインと原稿を打ち込む活動において、生徒はそれぞれ役割分担をし、気づいたことがあればグループメンバーが書き込んだものに上から修正案を書き足す、などしていた。

MetaMoJi ClassRoomも含めて様々なツールで、同じように共同編集機能を用いて学習活動を行ったが、紙媒体での共同作業に比べて、リアルタイムでかつ具体的な意見出しをしやすいというメリットが見られた。「こんな画像貼り付けたらどうだろう?」「この文章もっとこうしたらいいよ」というのを言葉の説明だけでなく、実際の画面に表示させ見せることができるので、成果物作成の活動が大きくはかどっていたように見えた。また、教師側も各グループの進行状態をすぐに確認できたため、実際に書き込みを加え、具体的なアドバイスをすることができた。

4.次年度に向けて

本学年がMetaMoJi ClassRoomの活用と探究学習の実践どちらも初年度だったこともあり、多くの課題を残した。特にMetaMoJi ClassRoomの活用において、生徒たちは新しいアプリケーションや機能について、「まずは自分でやってみよう」の精神が強く、わからないことがあればすぐに教師に操作方法などを質問していたが、今後この探究学習が他教科・他学年に拡大した時に、MetaMoJi ClassRoomの使い方やメリットについて教員間で共有が不十分であることが浮き彫りになっている。今回の探究学習で見えてきた、①生徒の学習の蓄積のしやすさ、②リアルタイムでの指導、③協働的な学びを創出し、様々な他ツールと合わせて表現することができる、といった、まさに今求められている教育方法を気軽に実践でき、そして生徒が将来必要になる汎用能力を育成することができることを核として、生徒・教員両方へ活用を勧めていきたい。

関連URL

最新ニュース

- 子どものタブレットに遊び以外で期待する使い道ランキング=アタムアカデミー調べ=(2026年2月24日)

- 河合塾、国公立大学2次試験志願状況分析 共通テスト難化で難関大中心に安全志向強まる(2026年2月24日)

- 志望校を下げた私立大学生の6割が「後悔していない」と回答=武田塾調べ=(2026年2月24日)

- 就職会議、「26卒が後輩におすすめしたい企業ランキング」を発表(2026年2月24日)

- 中学受験、保護者の9割以上が「学習以外の悩み」に直面=feileB調べ=(2026年2月24日)

- 外資就活総合研究所、「生成AI時代におけるITエンジニア職志望学生の意識調査(2027年卒)」公開(2026年2月24日)

- 個別指導塾「スクール IE」、「もったいない努力あるある調査」の結果を公開(2026年2月24日)

- コドモン、京都府和束町の公立保育所が保育ICTサービス「CoDMON」を導入(2026年2月24日)

- 通信制「ワオ高校」、2026年度入試「3月出願」の受付を開始(2026年2月24日)

- サカワ、鶴岡市立朝暘第五小学校のワイード導入事例を公開(2026年2月24日)