2024年12月19日

「親子の幸せ実感」、小1~高3親子の3割が「とても幸せ」と回答=ベネッセ教育総合研究所調べ=

ベネッセの社内シンクタンク「ベネッセ教育総合研究所」は18日、子どもが幸せを実感できる環境をどのように築いていくかを考えるために、「親子の幸せについて考えるデータ」をまとめ発表した。

同データは、小1~高3までの12学年の約2万組の親子の意識・行動の変化を、2015年から継続して追っている親子調査「子どもの生活と学びに関する親子調査」(東京大学社会科学研究所との共同プロジェクト)の調査結果を新たに分析したもの。

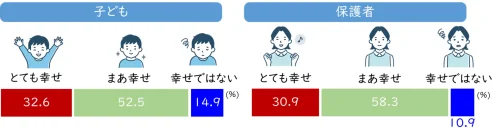

それによると、最初に、親子の幸せ実感の状況を確認したところ、子どもは「とても幸せ」が32.6%、「まあ幸せ」が52.5%、「幸せではない」が14.9%で、保護者は「とても幸せ」が30.9%、「まあ幸せ」が58.3%、「幸せではない」が10.9%となり、いずれも3割が「とても幸せ」という実感をもっていた。

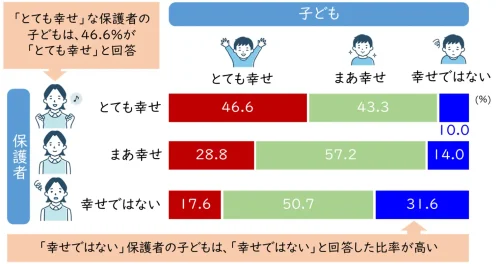

次に、親子の幸せ実感の関連をみたところ、「とても幸せ」と回答した保護者の子どもは46.6%が「とても幸せ」と回答しており、「幸せではない」は10.0%しかいなかった。一方、「幸せではない」保護者の子どもは「とても幸せ」が17.6%にとどまり、31.6%が「幸せではない」と回答しており、親子の幸せ実感には関連がみられた。

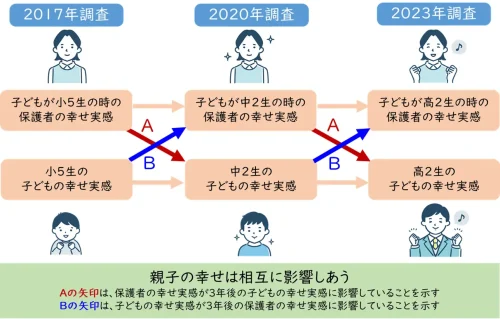

同じ子ども・保護者を6年間追跡した結果で見たところ、保護者の幸せ実感は3年後の子どもの幸せ実感に、子どもの幸せ実感は3年後の保護者の幸せ実感に影響していることが分かった。親子の幸せは相互に影響しあい、循環する関係にある。

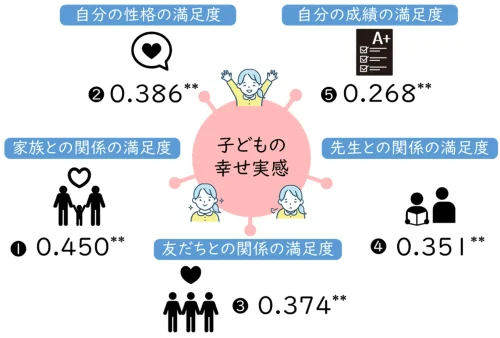

そもそも子どもにとって「家族との関係」は重要で、「自分の性格」「自分の成績」「家族との関係」「友だちとの関係」「学校の先生との関係」の中で、「家族との関係」に対する満足度は、子どもの幸せ実感に最も相関が強いという結果も得られた。

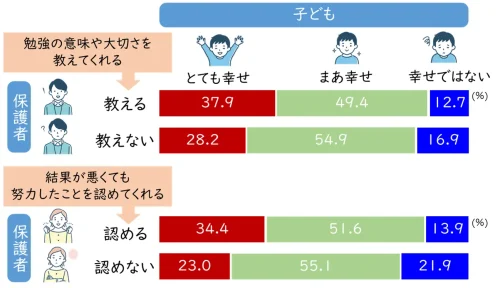

また、学習場面で保護者がどのように関わっているかを尋ねた結果では、「勉強の意味や大切さを教えてくれる」「結果が悪くても努力したことを認めてくれる」といった関わりがあると、子どもの幸せ実感が高い傾向がみられた。保護者の役割として、勉強の「意味づけ」や努力の「承認」が重要と言えそうだ、

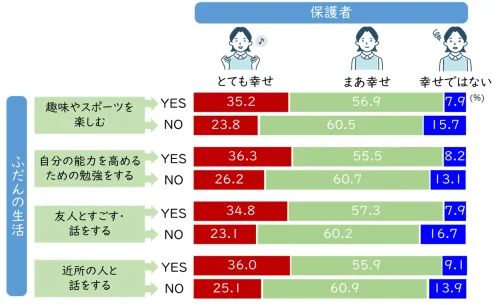

保護者の幸せ実感が子どもに影響することを考えると、保護者自身が幸せを実感できるような生活を送ることも大事だが、今回の調査結果からは、普段の生活の中で「趣味やスポーツを楽しむ」「自分の能力を高めるための勉強をする」「友人とすごす・話をする」「近所の人と話をする」といった機会があると回答した保護者ほど、幸せ実感が高いことが分かった。

最後に、子どもの幸せ実感を世帯年収別にみたところ、「とても幸せ」は、「400万円未満」世帯の子どもは30.2%で、「800万円以上」世帯の子どもは34.2%だった。差はあるものの大きいとまでは言えず、子どもの幸せ実感と世帯年収の関連はそれほど強くないことが分かった。子どもが幸せを感じられるかどうかは、経済的な要因が決定的な影響をもっているわけではない。

「子どもの生活と学びに関する親子調査」は、2015年から毎年7~9月に、小1~高3までの12学年の約2万組の同一親子を対象に、郵送とオンラインで継続して実施。今回の分析は、主に2023年調査のデータを使用(2023年は1万3201組の親子が回答)。

関連URL

最新ニュース

- 子どものタブレットに遊び以外で期待する使い道ランキング=アタムアカデミー調べ=(2026年2月24日)

- 河合塾、国公立大学2次試験志願状況分析 共通テスト難化で難関大中心に安全志向強まる(2026年2月24日)

- 志望校を下げた私立大学生の6割が「後悔していない」と回答=武田塾調べ=(2026年2月24日)

- 就職会議、「26卒が後輩におすすめしたい企業ランキング」を発表(2026年2月24日)

- 中学受験、保護者の9割以上が「学習以外の悩み」に直面=feileB調べ=(2026年2月24日)

- 外資就活総合研究所、「生成AI時代におけるITエンジニア職志望学生の意識調査(2027年卒)」公開(2026年2月24日)

- 個別指導塾「スクール IE」、「もったいない努力あるある調査」の結果を公開(2026年2月24日)

- コドモン、京都府和束町の公立保育所が保育ICTサービス「CoDMON」を導入(2026年2月24日)

- 通信制「ワオ高校」、2026年度入試「3月出願」の受付を開始(2026年2月24日)

- サカワ、鶴岡市立朝暘第五小学校のワイード導入事例を公開(2026年2月24日)