2019年1月25日

諫早東特別支援学校、ICTで障害特性や個々の理解度に配慮したきめ細やかな指導の実現

【PR】病弱特別支援学校におけるMetaMoJi ClassRoom実践事例

長崎県立諫早東特別支援学校 内藤 理子

本校は、長崎県立こども医療福祉センターに隣接した施設隣接校(肢体不自由教育と病弱教育を併置した特別支援学校)である。在籍する病弱生徒は、起立性調節障害・睡眠覚醒スケジュール障害・過敏性腸症候群・摂食障害などの心身症があり、発達障害もしくはその特性をもった生徒も少なくない。ほぼ全ての生徒が、その障害特性に起因して不登校状態を経験しているため、学習空白があり、学力差の幅が大きい。本稿では、リアルタイム授業支援アプリ MetaMoJi ClassRoomを活用した中学部英語科における実践について紹介したい。

本校は、長崎県立こども医療福祉センターに隣接した施設隣接校(肢体不自由教育と病弱教育を併置した特別支援学校)である。在籍する病弱生徒は、起立性調節障害・睡眠覚醒スケジュール障害・過敏性腸症候群・摂食障害などの心身症があり、発達障害もしくはその特性をもった生徒も少なくない。ほぼ全ての生徒が、その障害特性に起因して不登校状態を経験しているため、学習空白があり、学力差の幅が大きい。本稿では、リアルタイム授業支援アプリ MetaMoJi ClassRoomを活用した中学部英語科における実践について紹介したい。

MetaMoJi ClassRoom活用の背景

本校に在籍する病弱生徒は、学習空白に基づく不安から学習意欲が低く、自分に自信がもてないために積極的に発言できなかったり、周囲に失敗を知られたくないという思いから、教師に自分から質問をすることができなかったりするなどの実態がある。生徒たちは、新出事項についての理解度は高いものの、学習したことを既習事項と結び付けて考えることが難しいという傾向がある。また、他の生徒が課題に取り組むスピードが気になって集中力が低下したり、慌ててしまったりするために安易なミスをすることが多い。一方、教師においては、生徒の実態の幅が広いため、一斉授業の中で個々の実態や学習空白に応じた支援を行ったり、理解度に応じた課題を提示したりすることが難しいという課題を抱えていた。

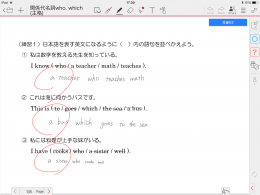

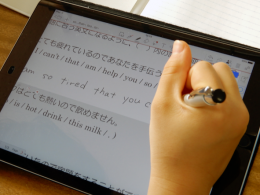

課題解答の様子

そのようなことから、これらを解決するために、MetaMoJi ClassRoomを活用した授業改善を試みた。活用に当たっては、課題の正答率やふりかえりシートへの記入状況を比較することで、その効果の検証も行った。

英語科での活用事例

英語科では、通常、新しく学習する文法事項の習得、文章中での使用方法の学習、英文中での活用練習という流れで単元を構成しているが、特に課題が多く見られた文法事項の習得場面での活用を行った。

その結果、生徒たちは周囲を気にせず、自分のペースで集中して取り組むことができるようになり、分からないときは「ヘルプ!」をタップして、自分から積極的に質問することができるようになった。また、3単現や時制などの既習事項の間違えが減少し、生徒の実態に応じた課題を準備することで、それぞれの学習空白や理解度に応じた支援を行うことができるようになった。さらに、理解度が高い生徒は、他の生徒を待つことなく、さらに難易度の高い課題に自発的に取り組ませることができ、学力向上に繋がった。

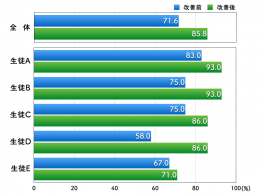

正答率の変化

MetaMoJi ClassRoom活用の前後で、既習事項の正答率を比較すると、当該学習グループの生徒全員(5名)において、良好な状態への推移が見られた。これまで、誤答が多かった主語や時制による動詞の変形の学習内容について、平均正答率は約14.2%向上した。

特に、生徒Dは、正答率が28%も向上している。当該生徒は、既習事項に関して十分に理解できているものの、これまでは周囲の声や友だちが課題に取り組むスピードが気になってしまい、細部まで注意が向きにくいという実態があった。しかし、集中して自分のペースで取り組むことができるようになったため、正答率が向上したと思われる。

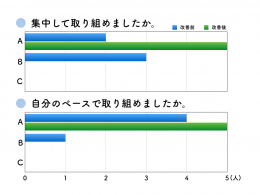

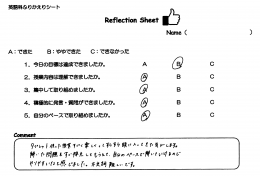

ふりかえりシート

英語科では、ふりかえりシートを用いて、生徒の反応を確認している。ふりかえりシートには、目標の達成状況、内容の理解、集中度、発言や質問、取り組みペースなどについて、A・B・Cの3段階で答え、授業を振り返った感想をコメント欄に自由に記述する。ふりかえりシートの5つの項目の中で、これまで、特に課題と感じていた集中度合や取り組みのペースについて、活用前後で比較すると、いずれも良好な状態への推移が見られた。

自由記述のコメント欄の内容は、次の通りであるが、いずれも活用の成果が感じられた。

・タブレットを使った授業はすごく楽しくて、すらすら頭に入ってきた気がします。

・解いた問題をすぐ採点してもらえて、自分のペースで解いていけるのでやりやすい。

・自分のペースで進められるので、集中できた。

・先生から個人へのアドバイスが来るから分かりやすかった。

その後の授業においても、生徒の学習への積極的な姿勢は継続させることができた。

まとめと今後の展望

MetaMoJi ClassRoomを活用した授業改善により、病弱生徒固有の障害特性に配慮するとともに、一斉指導の学習形態の中で、個々の実態に個別に対応しながら、授業を進めていくことができた。その結果、学習内容の理解度向上や生徒の取り組み状況の改善、教師による支援の充実など、多くの成果を得ることができた。今後は、他の教科や様々な授業場面での活用を進めていきたい。

関連URL

最新ニュース

- 「TDXラジオ」Teacher’s [Shift]File.257 森村学園初等部 大和田 伸也 先生(前編)を公開(2026年2月23日)

- ヘッドウォータース、東京都教委開催の「モバイルアプリコンテスト2025」を支援(2026年2月20日)

- ラインズ、茨城県龍ケ崎市で入退室管理システム「安心でんしょばと」一斉導入(2026年2月20日)

- 「教育機関の教員に対する生成AIの利用状況に関する調査 2026」協力依頼(2026年2月20日)

- 小中学生の「文系・理系」進路選択、保護者の7割以上が「特に希望はない」と回答 =LUXGO調べ=(2026年2月20日)

- 小学校入学、年長児保護者の84.5%が「不安あり」と回答 =ベネッセ調べ=(2026年2月20日)

- 金沢工業大学とNVIDIA、AI社会実装や高度情報技術者育成で学術連携協力協定締結(2026年2月20日)

- 中央大学、細胞診に即利用できるスタンドアローンAI診断支援システムを世界初開発(2026年2月20日)

- 九州大学、秀逸な若手研究者を採用する「稲盛フロンティアプログラム」第4期公募開始(2026年2月20日)

- 京都芸術大学、通信教育部がバークリー音楽大学・放送大学の一部科目を単位認定(2026年2月20日)