2019年4月2日

宝仙学園小学校のICT活用、ノートテイキングの時間をよりアクティブに!

【PR】小学校理科 MetaMoJi ClassRoomを活用したノートテイキング

宝仙学園小学校 理科主任・ICT教育研究部主任 吉金 佳能

本校の理科では、一人1台のiPad ProとApple Pencil、そしてMetaMoJi ClassRoomを活用して、ノートテイキングをオールデジタルで行っている。約2年間継続してきて感じていることは、ノートテイキングの時間がよりアクティブな時間へと進化したということである。

導入の背景には、実験とノートテイキングをよりシームレスに結び付けたいという思いがあった。実験したことを自分の思いのままリアルタイムで表現して欲しい。それは紙のノートではできなかった。なぜならば、言葉のみでの記録には限界があり、時間がかかる。結果、みんな同じようなノートが出来上がっていた。実験時間を最大限確保しながら、リアルタイムで学びを整理し、考えを表現するために、デジタルに活路を見出した。

導入の背景には、実験とノートテイキングをよりシームレスに結び付けたいという思いがあった。実験したことを自分の思いのままリアルタイムで表現して欲しい。それは紙のノートではできなかった。なぜならば、言葉のみでの記録には限界があり、時間がかかる。結果、みんな同じようなノートが出来上がっていた。実験時間を最大限確保しながら、リアルタイムで学びを整理し、考えを表現するために、デジタルに活路を見出した。

授業での活用例

<個人学習ノート>

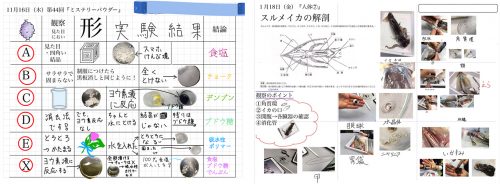

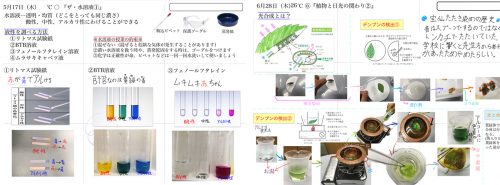

個人でノートをつくる設定である。授業の約半分をこの設定にしている。おもしろいのは、一人ひとりのノートが変わることだ。「ノートをつくる」が実現できるのだ。

<グループ学習ノート>

グループで1枚のノートをつくる協働編集の設定である。グループで1枚のノートをつくるのは慣れないと難しい。だからこそ、自然とコミュニケーションが生まれる。役割分担もグループワークの基本である。ひとつの資料をみて意見を出し合ったり、いろいろな水溶液を調べたりする時がイメージしやすいだろうか。また、本校が大切にしているパフォーマンス課題型の授業とも相性が良いし、解剖のように記録に残しにくい実習の時にも力を発揮する。

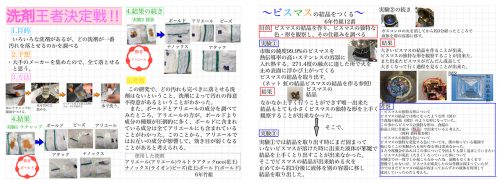

卒業研究レポートでの活用

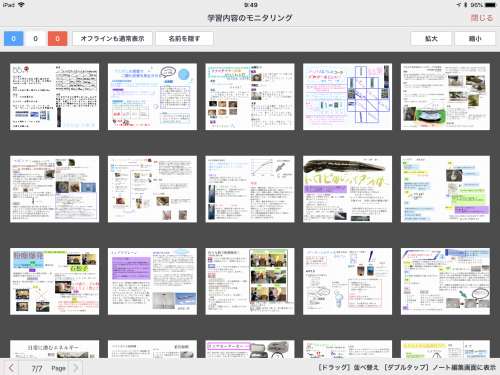

学校で提出させるレポートや新聞などの作品の類は、デジタルの優位性が高い。本校の理科では、卒業研究と題して、自由研究を最後の学習としているが、そのレポートにもデジタルノートを使っている。以前は、実験計画書、実験結果の記録、レポート下書き、レポート清書、この過程をすべて紙で行っていた。デジタルなら、オールインワンでできる。実験結果の記録をそのままレポートに転用できる。下書きももちろん必要ない。結果、試行錯誤の時間が増えた。成果物をみても、手書きのころと比べ、見た目・内容ともに質が上がっている。それは、デジタルは何度でも加筆修正ができること、そして容易に共有できるので、中間発表の時間をとらなくても、付箋機能を使って、いつでも友だちや教師にフィードバックをもらうことができるからだ。

教師視点では、実験計画から、その過程の様子、レポートの仕上がり具合まで、一覧で把握できることも大きなメリットである。必要な材料を用意し、困っている子にアドバイスする、安全管理をするという役に徹することができる。また、字が汚いからと言う理由で書き直しをさせることもなくなった。本当にやらせたかったことにフォーカスすることができるようになったのだ。

デジタルノートテイキングのメリット

デジタルでつくるノートの最大のメリットは、「ノートをつくる」ことが実現できることである。これまでも「ノートは写すものではなく、つくるもの」と伝えてきたが、実際には写すことがほとんどであった。書き終わった子は、待っているしかなかった。しかし、デジタルに変えたことで全員のノートが違うものになる。書き終わった子はネットの情報をつけ足していたり、他の子のノートを見ていたりとノートテイキングの時間がアクティブな時間に変わった。自ら学びをつかみにいく姿が見られるようになったのだ。

デジタルでつくるノートの最大のメリットは、「ノートをつくる」ことが実現できることである。これまでも「ノートは写すものではなく、つくるもの」と伝えてきたが、実際には写すことがほとんどであった。書き終わった子は、待っているしかなかった。しかし、デジタルに変えたことで全員のノートが違うものになる。書き終わった子はネットの情報をつけ足していたり、他の子のノートを見ていたりとノートテイキングの時間がアクティブな時間に変わった。自ら学びをつかみにいく姿が見られるようになったのだ。

<プラスワンの可能性>

デジタルを導入するということは、外の世界とつながるということだ。教師と子どもだけの世界に、ネットの情報が入ってきた。アドバイザーとして、その他の教員や保護者、その道のエキスパートも入ってくることができる。子どもにとってはバーチャルに近いネットの情報も、リアルな体験(理科実験)というフィルターを通して見れば、学びを広げ深めてくれる大きな武器となる。結果、子どもの学びの可能性は大きく広がったと感じている。

<今後の展望>

理科に限らず、今後増えていくプロジェクトベースの学習においても、他者と協働で進めていくためのツールとして、こうしたソリューションが必須となると考えている。もちろん、スキルとして、板書を正しく写す、ノートに整理するといった技能は必要である。それにプラスして、こうしたデジタルを取り入れることで、子どもの学びの可能性を広げることにつながるのだ。

関連URL

最新ニュース

- ヘッドウォータース、東京都教委開催の「モバイルアプリコンテスト2025」を支援(2026年2月20日)

- ラインズ、茨城県龍ケ崎市で入退室管理システム「安心でんしょばと」一斉導入(2026年2月20日)

- 「教育機関の教員に対する生成AIの利用状況に関する調査 2026」協力依頼(2026年2月20日)

- 小中学生の「文系・理系」進路選択、保護者の7割以上が「特に希望はない」と回答 =LUXGO調べ=(2026年2月20日)

- 小学校入学、年長児保護者の84.5%が「不安あり」と回答 =ベネッセ調べ=(2026年2月20日)

- 金沢工業大学とNVIDIA、AI社会実装や高度情報技術者育成で学術連携協力協定締結(2026年2月20日)

- 中央大学、細胞診に即利用できるスタンドアローンAI診断支援システムを世界初開発(2026年2月20日)

- 九州大学、秀逸な若手研究者を採用する「稲盛フロンティアプログラム」第4期公募開始(2026年2月20日)

- 京都芸術大学、通信教育部がバークリー音楽大学・放送大学の一部科目を単位認定(2026年2月20日)

- mikan、西部台千葉高等学校における「mikan for School」導入事例を公開(2026年2月20日)