2020年8月11日

茨城大が教員アンケート、6割が「遠隔授業の実施で授業方法を見直した」

茨城大学は、今後の授業改善に資するため、教員647人を対象に実施した「遠隔授業に関する実施状況アンケート調査」の結果をまとめ、7日に発表した。

同大では、新型コロナの影響で、4月30日から前学期を開始し、8月12日の前学期終了までは原則としてすべての授業をオンラインによる遠隔授業で実施。今回、6月19日に第1クォーターの授業が終了したことに伴い、教員に対するアンケート調査を行った。

同大では、新型コロナの影響で、4月30日から前学期を開始し、8月12日の前学期終了までは原則としてすべての授業をオンラインによる遠隔授業で実施。今回、6月19日に第1クォーターの授業が終了したことに伴い、教員に対するアンケート調査を行った。

それによると、同大では、Microsoft社と法人契約を行っており、同社が提供している「Teams」を利用して遠隔授業を実施。

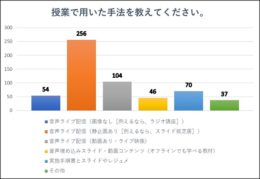

「Teams」では、カメラを使ったライブ動画・双方向の授業もできるが、実際に授業で使った手法を聞いたところ、多くの教員が音声のライブ配信による授業を行っていることが分かった。

同大では、インターネットや学内サーバへの負荷を抑制するため、通信料が大きくなるライブ動画での双方のやりとりを極力控えることを、FD(大学における能力開発研修)などを通じて推奨してきたが、同アンケート調査から、多くの教員や学生がその趣旨を理解し、適切に対応していたことが判明した。

また、学生との双方向性の確保については、音声でのリアルタイムでのやりとりに次いで、チャットの機能を利用したテキストでのやりとりも多く使われていた。

学生に対して行った授業調査でも、「チャットのほうが質問やコメントがしやすい」という意見が多く寄せられており、今回の遠隔授業の機能的な利点が活かされている。

続いて、レジュメやスライドなどの教材について、通常の授業と比べてどのような対応をしたかを尋ねる質問では、約6割の教員が「遠隔授業向けに大部分を作り直した」と回答。遠隔授業の実施に伴い、学生が理解しやすい授業方法を見直し、適切な教材作成を行った教員の努力がうかがえる。

だが、新たな教材作成は教員の業務の負担になったという面もあり、そのような状況に対し、大学からの支援は十分だったかについて聞いたところ、「十分だった」「概ね十分だった」を合わせると6割に及んだ。

一方で、「あまり十分ではなかった」「十分ではなかった」という回答は14%で、その理由を尋ねると、「自宅の回線を使用する、必要な機材を購入するなどの自己負担が大きい」など、在宅授業にあたって必要な機材・環境整備に必要な経済的支援がなかったことへの不満が主だっていた。

また、今後対面授業が再開した際も、遠隔授業で得た技術や使用したツールを活用したいかを聞いたところ、「積極的に活用したい」が44%、「必要に応じて活用してもよい」が48%で、9割を超える教員が今後も何かしらの形で活用したいと感じていることが分かった。

この調査は、同大で学部生向けの授業を担当している教員(非常勤教員を含む)647人を対象に、7月1日~10日にかけて実施。有効回答数は337人。

関連URL

最新ニュース

- 「TDXラジオ」Teacher’s [Shift]File.257 森村学園初等部 大和田 伸也 先生(前編)を公開(2026年2月23日)

- ヘッドウォータース、東京都教委開催の「モバイルアプリコンテスト2025」を支援(2026年2月20日)

- ラインズ、茨城県龍ケ崎市で入退室管理システム「安心でんしょばと」一斉導入(2026年2月20日)

- 「教育機関の教員に対する生成AIの利用状況に関する調査 2026」協力依頼(2026年2月20日)

- 小中学生の「文系・理系」進路選択、保護者の7割以上が「特に希望はない」と回答 =LUXGO調べ=(2026年2月20日)

- 小学校入学、年長児保護者の84.5%が「不安あり」と回答 =ベネッセ調べ=(2026年2月20日)

- 金沢工業大学とNVIDIA、AI社会実装や高度情報技術者育成で学術連携協力協定締結(2026年2月20日)

- 中央大学、細胞診に即利用できるスタンドアローンAI診断支援システムを世界初開発(2026年2月20日)

- 九州大学、秀逸な若手研究者を採用する「稲盛フロンティアプログラム」第4期公募開始(2026年2月20日)

- 京都芸術大学、通信教育部がバークリー音楽大学・放送大学の一部科目を単位認定(2026年2月20日)