2021年2月19日

コロナ禍における日本の学校のデジタル活用は11カ国中最下位 =スプリックス基礎学力研究所調べ=

スプリックスが運営するスプリックス基礎学力研究所は18日、世界11カ国2万2000人の子ども・保護者を対象に実施した、学習に関する「意識調査」と、基礎学力を測る「学力調査」の結果をまとめ発表した。

同研究所では、調査結果を4回にわたって公表しており、今回は最終回となる第4回目の発表。

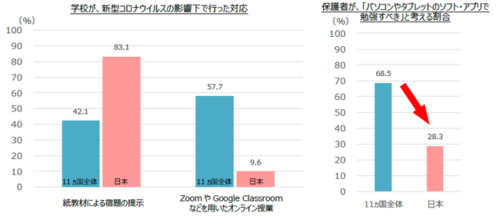

それによると、基礎学力向上への影響が懸念されるコロナ禍で、日本の学校の対応について調査したところ、「紙教材による宿題の提示」が約8割と他国と比べて圧倒的に高く、11カ国中最多であることが分かった。

一方で、「オンライン授業」の実施では11カ国中最下位で、「授業動画の配信」と「デジタルコンテンツの提供」では10位。日本は、世界の中でもオンライン化やデジタル化が遅れていることが伺える。

デジタル活用の遅れは学校だけではなく、家庭でも課題に。日本の子どもの家庭での学習方法では、「紙と鉛筆」が約9割で11カ国中1位だったが、その一方で、「スマホ」「タブレット」「パソコン」は最下位だった。学校だけではなく、家庭でのデジタル活用でも後れを取っていることが明らかになった。

また、日本の保護者の意識でも、「パソコンやタブレットのソフト・アプリで勉強すべき」と回答した割合は3割未満で、11カ国中最下位。

GIGAスクール構想などが進み、デジタル化に向けた取り組みが推進される一方で、まだ保護者における認識と乖離があることが伺える。

また、日本の子どもの約5割が、もっと勉強したくなる要素として「パソコンやタブレットのソフト・アプリでの勉強」と回答。世界と比較すると意識は低いものの、子どもの半数は新しい学びの方法に関心を持っていることが分かった。

学力調査での正答率が低い日本の子どもほど、パソコンやタブレットのソフト・アプリで勉強すると「もっと勉強したくなる」と答えており、学習でのデジタル活用は勉強へのモチベーションをもたらす新しい要素になっていくと考えられる。

さらに、パソコンやタブレット、スマホで勉強するとしたら、どんなアプリがいいかを聞いたところ、日本の子どもの6割近くが「苦手なところを教えてくれるアプリ」と回答し、第1位だった。

11カ国全体の平均よりも高く、デジタルを活用することで効率的に苦手分野を克服したいという考えが垣間見える。

この調査は、日本・アメリカ・中国・インド・イギリス・フランス・ポーランド・タイ・インドネシア・マレーシア・ミャンマーの11カ国の6歳~15歳の子ども(各国1000人)と、保護者(各国1000人)の合計2万2000人を対象に、2020年8月~9月にかけてインターネットで実施。

「意識調査」は子ども・保護者を対象に学習に関するアンケートを行い、「学力調査」では子どもを対象に実施した50問の計算に関する基礎的なテストを行った。

関連URL

最新ニュース

- ヘッドウォータース、東京都教委開催の「モバイルアプリコンテスト2025」を支援(2026年2月20日)

- ラインズ、茨城県龍ケ崎市で入退室管理システム「安心でんしょばと」一斉導入(2026年2月20日)

- 「教育機関の教員に対する生成AIの利用状況に関する調査 2026」協力依頼(2026年2月20日)

- 小中学生の「文系・理系」進路選択、保護者の7割以上が「特に希望はない」と回答 =LUXGO調べ=(2026年2月20日)

- 小学校入学、年長児保護者の84.5%が「不安あり」と回答 =ベネッセ調べ=(2026年2月20日)

- 金沢工業大学とNVIDIA、AI社会実装や高度情報技術者育成で学術連携協力協定締結(2026年2月20日)

- 中央大学、細胞診に即利用できるスタンドアローンAI診断支援システムを世界初開発(2026年2月20日)

- 九州大学、秀逸な若手研究者を採用する「稲盛フロンティアプログラム」第4期公募開始(2026年2月20日)

- 京都芸術大学、通信教育部がバークリー音楽大学・放送大学の一部科目を単位認定(2026年2月20日)

- mikan、西部台千葉高等学校における「mikan for School」導入事例を公開(2026年2月20日)