2021年9月8日

キャリア自律が高いと「学習意欲は1.28倍、仕事の充実感は1.26倍に」=パーソル総合研究所調べ=

パーソル総合研究所は7日、全国の20~59歳の正規雇用の男女就業者(一般正社員層1万人、新卒層1000人)を対象に実施した、「従業員のキャリア自律に関する定量調査」の結果をまとめ発表した。

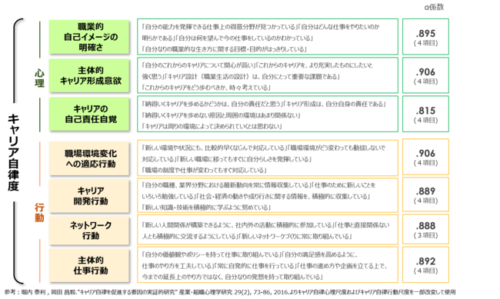

「キャリア自律」とは、自分自身のキャリア形成を組織に委ねずに、働く人自らが形成していくことで、今回の調査ではキャリア自律と離職との関係、就活や学生時代の活動との関係などの関連要素の実態を調べた。

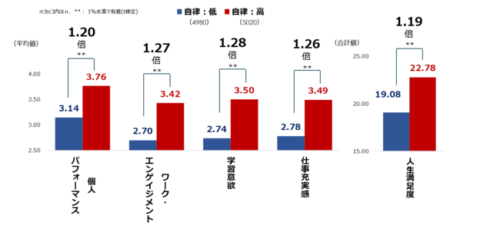

それによると、キャリア自律度が高い層は低い層に比べて、「個人パフォーマンス(自己評価)」で1.20倍、仕事への貢献意欲である「ワーク・エンゲイジメント」で1.27倍、「学習意欲」で1.28倍高く、キャリア自律の向上は組織にメリットをもたらしていることが分かった。

キャリア自律度が高い方が仕事の充実感や人生満足度も高く、働く本人にとってもメリットがあることがうかがえる。

人事管理の方法に着目すると、「組織目標と個人目標の関連性」「処遇の透明性」「社内の職務ポジションの透明性」「キャリア意思の表明機会」による従業員のキャリア自律へのプラスの影響がみられた。

上司のマネジメントに着目すると、部下への「期待感の伝達」、「ビジョン共有」、「従業員に対する理解とフィードバック」といった行動による、部下のキャリア自律へのプラスの影響がみられた。

過去の業務経験に着目すると、「新規プロジェクトの起案」「部門横断的なプロジェクトへの参加」「新規事業・新規プロジェクトの立ち上げ」などによるキャリア自律へのプラスの影響がみられた。一方、「不採算事業撤退」は抑制効果がみられた。

異動・転職・社外活動に着目すると、「社内公募での異動」「転職」「地域のコミュニティ活動」「副業・兼業」によるキャリア自律へのプラスの影響がみられた。

年齢別にみると、キャリア自律度は20代をピークとし、40代にかけて低下し、その後横バイとなっている。

職種別にみると、キャリア自律度はサービス職や商品開発・研究職、間接部門職、営業・販売職、専門・技術職で高い傾向になった。

従業員規模別にみると、キャリア自律度は従業員規模が大きいほど高い傾向がある。

この調査は、全国の20~59歳の正規雇用の男女就業者(一般正社員層1万人、新卒層1000人)を対象に、4月26日~5月6日にかけて、調査会社モニターを用いたインターネット定量調査という形で実施。新卒層は、新卒で正社員採用された企業で現在も正社員として働いている20代で、就業期間5年以内の一般従業員(非役職者)。

関連URL

最新ニュース

- 「TDXラジオ」Teacher’s [Shift]File.257 森村学園初等部 大和田 伸也 先生(前編)を公開(2026年2月23日)

- ヘッドウォータース、東京都教委開催の「モバイルアプリコンテスト2025」を支援(2026年2月20日)

- ラインズ、茨城県龍ケ崎市で入退室管理システム「安心でんしょばと」一斉導入(2026年2月20日)

- 「教育機関の教員に対する生成AIの利用状況に関する調査 2026」協力依頼(2026年2月20日)

- 小中学生の「文系・理系」進路選択、保護者の7割以上が「特に希望はない」と回答 =LUXGO調べ=(2026年2月20日)

- 小学校入学、年長児保護者の84.5%が「不安あり」と回答 =ベネッセ調べ=(2026年2月20日)

- 金沢工業大学とNVIDIA、AI社会実装や高度情報技術者育成で学術連携協力協定締結(2026年2月20日)

- 中央大学、細胞診に即利用できるスタンドアローンAI診断支援システムを世界初開発(2026年2月20日)

- 九州大学、秀逸な若手研究者を採用する「稲盛フロンティアプログラム」第4期公募開始(2026年2月20日)

- 京都芸術大学、通信教育部がバークリー音楽大学・放送大学の一部科目を単位認定(2026年2月20日)