2022年7月11日

奈良高専、学生が開発した観測装置を搭載したロケットが打ち上げ実施

奈良工業高等専門学校は7日、電気工学科・芦原佑樹准教授が提案し、同校の学生が参画する「観測ロケットS-520-32号機実験」を、7月10日~9月17日に内之浦宇宙空間観測所(鹿児島県肝属郡肝付町)で実施すると発表した。

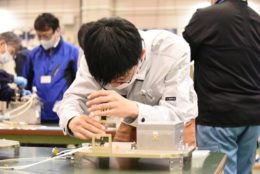

電子密度観測装置の組込みを行う専攻科生

この観測実験は、電離圏擾乱発生メカニズムの解明を目的として、奈良高専が京都大学、富山県立大学、東北大学、東海大学と共同で宇宙航空研究開発機構(JAXA)に提案し、採択されたもの。

また、文部科学省宇宙航空科学技術推進委託費宇宙航空人材育成プログラム「観測ロケット実験を通した宇宙機器エンジニアリングスキル養成プログラム」の採択も受け、奈良高専および共同実施機関が担当する観測機器の新規開発や内製化について学生が中心となって取り組み、実践的なスキルを持つ宇宙人材を育成する目的も併せ持つ。

観測ロケットに搭載した各種測定器により電離圏プラズマ密度の鉛直・水平方向の構造を観測する。芦原研究室はGNSS(Global Navigation Satellite System、全球測位衛星システム)を使った電子密度観測装置を担当し、奈良高専学生が設計開発・製造した観測装置が観測ロケットに搭載される。

電子密度観測のためにはGNSS電波の搬送波位相を連続的に観測する必要があるため、観測ロケットの回転に対応できるように複数のアンテナを使用し、地上モデルを使って最適な配置を検討している。学生は受信機の開発を担当する者、アンテナシステムの開発を担当する者というように、分業しながら開発を進めてきたという。

同観測装置の開発には、基礎研究を含めると11年を費やし、その間11名の学生が卒業研究・専攻科特別研究として取り組んだ成果が集結。今回実施される打ち上げオペレーションには専攻科生2名も参加し、観測装置の最終動作確認と観測データ取得を行う。オペレーションに参加する学生は、観測装置の設計・製作、ロケット搭載のための耐環境試験、ロケット搭載時の他観測機器との統合試験、打ち上げオペレーション、観測データ解析等、実践的な広い経験を得ることになるという。

関連URL

最新ニュース

- 子どものタブレットに遊び以外で期待する使い道ランキング=アタムアカデミー調べ=(2026年2月24日)

- 河合塾、国公立大学2次試験志願状況分析 共通テスト難化で難関大中心に安全志向強まる(2026年2月24日)

- 志望校を下げた私立大学生の6割が「後悔していない」と回答=武田塾調べ=(2026年2月24日)

- 就職会議、「26卒が後輩におすすめしたい企業ランキング」を発表(2026年2月24日)

- 中学受験、保護者の9割以上が「学習以外の悩み」に直面=feileB調べ=(2026年2月24日)

- 外資就活総合研究所、「生成AI時代におけるITエンジニア職志望学生の意識調査(2027年卒)」公開(2026年2月24日)

- 個別指導塾「スクール IE」、「もったいない努力あるある調査」の結果を公開(2026年2月24日)

- コドモン、京都府和束町の公立保育所が保育ICTサービス「CoDMON」を導入(2026年2月24日)

- 通信制「ワオ高校」、2026年度入試「3月出願」の受付を開始(2026年2月24日)

- サカワ、鶴岡市立朝暘第五小学校のワイード導入事例を公開(2026年2月24日)