2024年1月29日

一斉・個別・協働 「学び合い・教え合い」で理解を深める「すらら 数学」の効果的な授業事例 /東海大学付属相模高等学校・中等部

【PR】

東海大学は幼稚園から大学院までを擁する大規模な教育機関。中高大の一貫教育で文武両道と文理融合を実現する教育を推進している。部活動は全国レベルで数々の輝かしい実績を誇る。

大規模付属校ということでさまざまな生徒が集まる東海大学付属相模高等学校・中等部では個別最適化された「すらら」の活用が進む。

11月28日、「一斉×個別×協働をICTで実現」と銘打ったセミナーで同校の公開授業が行われた。AI型教材「すらら」や授業支援ツール「MetaMoji」などICTを活用した授業の情報を求めて、他校から多くの教職員が会場に集まった。オンラインからの参加者も20名に上り注目度の高さがうかがわれる。

公開授業の各教室では、熱心にメモを取り、身を乗り出して生徒たちのiPadの「すらら」画面を覗き込み、授業風景を撮影する教職員の姿が印象的だった。

福村真吾教諭による2年生の数学では、「すらら」を一斉授業に、生徒同士の「学び合い・教え合い」に、総仕上げにと、メリハリを効かせて活用していた。この「平行線と図形の面積」の授業の様子を紹介する。

3グループに分かれて授業はスタート

2年生の2クラスの生徒らが約20名ずつの3つのグループに分かれ、3つの教室で数学の授業が並行して始まった。

1つのクラスでは、すららを用いて授業が展開され、そのほかのクラスでは先生からの説明を中心に授業が展開される。

3クラス展開の狙いは、通常の単一クラスでは生徒の習熟度に差があるため、同じ問題を一律に学習しても一定の成果につながらないことが多い。そのため、初級・中級・上級の3段階の学力レベル別クラスに分け、それぞれのレベルに合った問題を出題し学習する。生徒はレベルに見合った問題のため理解しやすい。

その後、3クラス(数学の通常クラス)に移動して、各レベル一人ずつの3人グループを構成する。そこで、学力レベル別クラスで学んだ問題を生徒間で教え合い学びを深める。生徒が自分に合った問題を自ら教えることで、学習内容を再整理し、学ぶ過程でのさまざまな気付きを促すこと、さらには、幅広い難易度の問題を生徒たちの目線で学び合うことが狙いである。

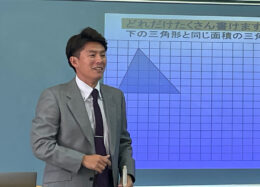

◆導入では図形の面積を復習

2年C組の教室のプロジェクターにはマス目上に底辺と高さがそれぞれ6マスの三角形が投影されている。「どれだけたくさん、これと同じ面積の三角形を書けますか?」という福村教諭の快活な声が響いた。生徒らが指名されアイデアが出しながら、三角形の面積の特徴を復習する。

◆「すらら」のレクチャーで基本を習得

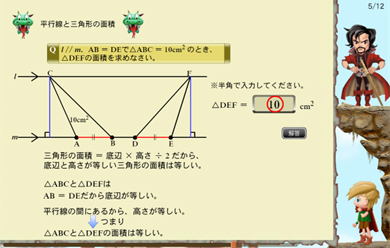

続いてiPadで「すらら」の「平行線と面積」のレクチャー 画面を開くよう生徒らに指示が出された。プロジェクターの教諭画面も同じ「すらら」だ。

平行線と三角形の面積について最も基本の問題が出題された。生徒が好みそうなキャラクターのアニメーションに合わせてプロの声優による心地よい声のレクチャーが教室に広がる。そこに被せて福村教諭がわかりやすく、大事な点を強調して説明を補足する。

ここまで生徒たちはプロジェクターを見て思考と理解に集中していた。

「考えて自分のiPadに答えを書き込でください。」という指示が出ると、生徒たちは30秒ほど自分で考えてiPadの「すらら」画面に取り組んだ。

次々と指名された生徒が口頭で答えると、プロジェクターの画面にも教諭が解答を書き込み正誤判定とレクチャーが続く。レクチャーが1つ終わる度に、福村教諭は

「ポイントは底辺が同じであることと平行線だよ。」

といった具合に強調し印象づける。

このサイクルで「すらら」のレクチャー問題が少しずつステップアップし難易度が上がっていった。板書やノートに写すといった行為が一切なく非常にテンポもよく、進みは速い。だがレクチャー動画とその後の教諭の補足説明があるので決して無理がなく効率的だ。

3つの教室で異なる「持ち帰り問題」を解く〜「学び合い・教え合い」へ

「次の問題は、みんなに理解して持ち帰ってもらいたい知識です。しっかり理解してこのあと教室に戻ったらチームのみんなに説明をしてください。」福村教諭が言う。

平行四辺形の中にある三角形と同じ面積のものを全て見つけるという問題だ。この時、他の2つの教室でも異なる「持ち帰り問題」が出題、解説されていた。

◆3グループの生徒らは自分の教室へ戻り「学び合い・教え合い」

3教室にわかれていた生徒らは自分の本来の教室へと戻ってきた。机を4〜6つ向かいあわせて並べて、3つの異なるグループの生徒が集まるようにチームが編成される。

教諭からは各教室で扱った「持ち帰り問題」の3問が配信されて生徒らのiPadに表示された。

15分間の「教え合い」が始まった。

「もう。なんて説明すればいいのかわからないな。」と表現に頭を悩ませたり

「こことここの線は平行だよね。平行線を引くといいよ。」と説明したり

「そっか、なるほど。簡単じゃん。」と歓声をあげたり、賑やかで活気に溢れている。とにかく生徒も教諭も楽しそうだ。

なかなか解けずに隣のグループに助けを求めるチームも。「その線は全部いらないよ。まずは消してみなよ。」と冷静なアドバイスも聞こえてくる。

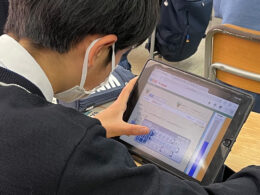

相手が見やすいようにiPadを向けて、線や印をつけながら丁寧にわかりやすく教え合う生徒らの様子から、ICTツールを自在に活用できるリテラシーの高さ、相手への思いやりの気持ちが伺えた。

『すらら』の小テストで理解度を確認し定着を確実に

最後の5分では生徒たちは個別学習で『すらら』の小テストに取り組んだ。「必ず終わらせるように。」と福村教諭の声が飛ぶ。

『すらら』レクチャー での一斉授業で基礎を理解し、持ち帰り問題とチームでの「学び合い・教え合い」で理解を深め、そして「すらら」小テストで理解を確認して総仕上げだ。チャイムが鳴るころには、全員が無事に小テストをクリアし授業が終わった。

すらら』と「学び合い・教え合い」授業の効果

「もともとは上級生が下級生にマンツーマンで教えるというプロジェクトが発端なんです。教わりたい生徒、教えたい生徒の希望者も多く50ペアくらいは実施できています。上級生から教わるという体験は、友達とは異なり新鮮で、集中力が良い作用になっているという生徒の声があります。実際に双方にとって成績アップという効果が出ています。教わる側だけでなく教える側も成績が向上しているのです。そこで同じクラス内でも持ち帰り問題を学び合い・教え合いすることで、教える側、教わる側にとってメリットや効果が出ると考えました。」と福村教諭は笑顔を見せた。

「すらら」の個別最適化した学びについては「実際に成績中間層の顕著な伸びにつながっています。上位層についてはもう1歩先を行き、高校生範囲の数学検定準2級への挑戦で意欲的に活用する生徒が多いです。現に何名もが三角関数などが出題される中、一次合格を勝ち取っています。」と手応えを語った。

常に新しい学びを追求する東海大学付属相模高等学校・中等部は、今後も「すらら」やICTを活用し進化を続けるだろう。

関連URL

最新ニュース

- 「TDXラジオ」Teacher’s [Shift]File.257 森村学園初等部 大和田 伸也 先生(前編)を公開(2026年2月23日)

- ヘッドウォータース、東京都教委開催の「モバイルアプリコンテスト2025」を支援(2026年2月20日)

- ラインズ、茨城県龍ケ崎市で入退室管理システム「安心でんしょばと」一斉導入(2026年2月20日)

- 「教育機関の教員に対する生成AIの利用状況に関する調査 2026」協力依頼(2026年2月20日)

- 小中学生の「文系・理系」進路選択、保護者の7割以上が「特に希望はない」と回答 =LUXGO調べ=(2026年2月20日)

- 小学校入学、年長児保護者の84.5%が「不安あり」と回答 =ベネッセ調べ=(2026年2月20日)

- 金沢工業大学とNVIDIA、AI社会実装や高度情報技術者育成で学術連携協力協定締結(2026年2月20日)

- 中央大学、細胞診に即利用できるスタンドアローンAI診断支援システムを世界初開発(2026年2月20日)

- 九州大学、秀逸な若手研究者を採用する「稲盛フロンティアプログラム」第4期公募開始(2026年2月20日)

- 京都芸術大学、通信教育部がバークリー音楽大学・放送大学の一部科目を単位認定(2026年2月20日)