2024年6月10日

障害者の大学受験、すべての障害で「受験可」が減少 =障害学生支援センター調べ=

全国障害学生支援センターは、全国の大学386校を対象に実施した、「大学における障害学生の受け入れ状況に関する調査2023」(受験編概要)の結果をまとめ発表した。

この調査は、障害者の自立と社会参加を促進するための情報提供を目的に、1994年に開始され、2023年の調査で29年目、のべ 15回目となる。

調査結果によると、障害学生が「在籍」する大学は80%(307校)に達し、前回比2ポイントの増加だった。在籍者の総数は1万5000人を超え、障害学生が在籍する1大学あたりの障害学生の数は平均51.7人で、前回調査から増えている。

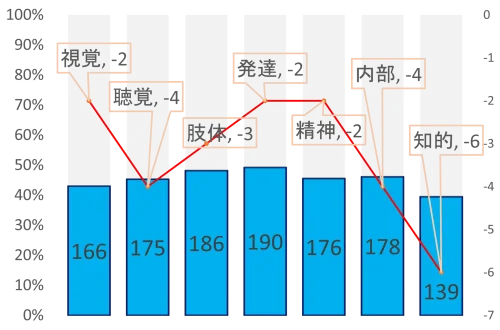

ところが、障害者の受験可否の状況を前回と比較すると、すべての障害で「受験可」が減少。過去6回の調査の推移を見ても、「受験可」が下落し続けている。障害別でみると、知的障害(139校)、視覚障害(166校)で「受験可」が少ない状況が続いている。

「受験可否未定」の大学にその理由を聞いたところ、どの障害種別でも「事前協議後に対応を検討するから」が最も多く、障害学生が「事前協議」で受験できるかどうかを左右されるという実態は依然として変わっていない。

以下、「統一した見解がまとまっていない」、「設備に問題」、「試験のノウハウなし」といった理由が続いた。「合格しても受け入れられない」のような事実上の受験不可ともいえる選択肢への回答が、視覚障害で4校、聴覚障害で2校、肢体障害で2校、発達障害で2校となっており、若干減りはしたものの、こうした姿勢が残っているのは問題だ。

受験時の条件について、発達障害を例にみると、「新設備設置・購入なし」が10校、「試験変更なし」が8校、「誓約書の提出」が2校だった。入学後に授業などで補助者が必要な学生が多くいる発達障害だが、「入学後の補助者関与なし」も3校あった。

また、受験時の配慮については、視覚・聴覚・肢体・発達障害で前回調査とほとんど変化が見られなかった。精神障害では「配慮あり」が2ポイント増加しており評価できるが、内部障害については「配慮あり」が前回比2ポイントの減少。

知的障害については、前回調査までは「配慮あり」の場合、内容の詳細については自由回答だったが、今回の調査から他の障害と同様「配慮あり」の場合、試験時間・試験室・出題方法・解答方法等の詳細について、配慮選択肢のチェックを必須にした。「配慮あり」は203校(53%)で、他の障害に比べてまだまだ少ない状況。

この調査は、全国すべての大学、放送大学、および文科省所管外大学校の計820校(大学 810校・大学校10校)を対象に、2023年7月3日~12月5日にかけて、同センターのWebサイトにログインし、回答入力画面に回答を記入してもらう方法で実施した。有効回答数は386校(回答率78%)で、前回調査より3校減少。

関連URL

最新ニュース

- 主体的な選択が自律を促す、生徒主導で高め合う「校内すららカップ」による学び /山口大学教育学部附属山口中学校(2026年2月9日)

- 簿記学習、56.7%が「就・転職で有利な武器になった」と回答=CPAエクセレント調べ=(2026年2月9日)

- 20代のAIエージェント利用は約5割、利用者の7割超が業務に「ポジティブな効果」実感=レバレジーズ調べ=(2026年2月9日)

- DOU、愛知大学の授業において授業内の学習データと連携した「AI講師」を試験導入(2026年2月9日)

- NTT西日本・三重大学・地域創生Coデザイン研究所、包括連携協定を締結(2026年2月9日)

- 東京工科大学、サウジアラビアの大学とMOUを締結 宇宙・AI・デジタルツイン分野の学術交流(2026年2月9日)

- オープンバッジ・ネットワーク、デジタル証明書「オープンバッジ」国立大学の過半数が導入(2026年2月9日)

- 中京TV「そらメディア」、三重・津商業高校で「ドローン特別授業」を実施(2026年2月9日)

- アタムアカデミー、新講座「自分を紹介できるWEBページをつくろう!」リリース(2026年2月9日)

- LINEみらい財団、「GIGAワークブック活用セミナー2026」24日開催(2026年2月9日)