2017年5月29日

これは凄い!Apple「Everyone Can Code」でプログラミング学習

今年3月、Appleが提供するコーディング学習プログラム「Everyone Can Code」の日本語対応版が発表された。CA Tech Kids は27日、日本語対応を記念し、本プログラムを体験できるワークショップ「Everyone Can Code 1Day Workshop」を東京・渋谷で開催した。

ワークショップでは、「Everyone Can Code」の教材の他、Appleが開発したiPadアプリケーション「Swift Playgrounds」を使って、コーディングの基礎を体験。「Swift Playgrounds」は2016年秋にAppleが発表したプログラミング学習用アプリケーションで、パズルゲームのようなレッスンを解きながら、手軽にプログラミングを学ぶことができる。

ワークショップのアイスブレイクは、アンプラグドのプログラミングを体験する「メンターロボットゲーム」。メンターを出されたお題のポーズにするためプログラミングする。「グリコのマーク」「考える人」などのポーズを「手をあげる」「足をあげる」「手をまげる」「足をまげる」などの指示で再現する。

自己紹介とアイスブレイクで温まったところで、いよいよプログラミングのスタート。「Everyone Can Code」の教材に沿って、自分たちの暮らしの中野プログラミングを認識した上で、「Swift Playgrounds」を始める。

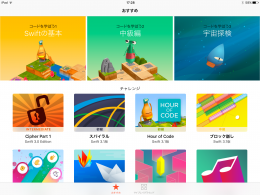

「Swift Playgrounds」には、「コードを学ぼう1 Swiftの基本」「コードを学ぼう2 中級編」の他様々なステージがあるが、ワークショップは「コードを学ぼう1 Swiftの基本」を使用して行われた。

「コードを学ぼう1 Swiftの基本」のレッスン1は、「コンピュータになったつもりで考えよう:コマンドとシークエンス」。

「Swift Playgrounds」は基本的にはビジュアルプログラミング言語なのだが、指示を決めるのがブロックではなく英文のコードを使用する。バイト(Byte)と呼ばれるキャラクターを動かす命令が、例えば前に進むは moveForward()、宝物を取るは

collectGem()といったSwiftコマンドを使用する。

「Swift Playgrounds」の画面はとても分かり易い。はじめに「目標」と題した課題が示され、それをクリアするための手順が書かれている。

コマンドを並べて「コードを実行」することでバイトが動き出し、命令を実行する。宝物の前までの歩数 moveForward()を並べ collectGem()を繋げて「実行」してみると宝物のゲットに失敗。宝物のある下まで行かないとゲットできないと分かる。

moveForward() コマンドを1つ加えて「実行」すると、今度は成功。「おめでとうございます!」と祝福されて次のステージに進む。

ここでは、「曲がる」という新しい動作が加わる。トライアンドエラーを繰り返しても上手くいかない場合は、「ヒント」も用意されていて、気づきを与えやすくなっている。「スイッチ」や「ワープ」を学んでレッスン1は終了。

レッスン2では「探偵になったつもりで考えよう」と題してデバッグを学ぶ。

目標は、「バグを見つけて、直しましょう」というもの。すでに書かれているコマンドの間違いを見つけて、削除したり加えたりしながら、正しいコードを作成するもの。プログラミングには間違いは付きもので、うまく動作しなかったときのデバッグ手順を学ぶ。

1. 問題を見つける。

2. 手順をたどってみる。

3. 問題を正す。

4. 試して確認する。

「Swift Playgrounds」はプログラミング言語として素晴らしいものだが、「Everyone Can Code」が提供するのはこれだけではない。なんと、「コードを学ぼう1 Swiftの基本」「コードを学ぼう2 中級編」の教師用ガイドがあって、プログラミング経験の無い教師でもレッスンに沿って授業を進めることができるのだ。

そしてガイドブックには、「Swift Playgrounds」のレッスンの中身だけでなく、「導入」「活動」「演習」「振り返り」「ジャーナル」など授業設計が示されているのでそのまま授業を開始することができる。その上、ルーブリックや成績管理表まで付いている。

今回ワークショップの講師を務めたCA Tech Kids 社長室企画広報責任者の黒川広貴氏は、この日のために「Apple Teacher」の資格を取得して準備したという。「Everyone Can Code」の活用で教師に「Apple Teacher」が求められる訳ではないが、それくらいの心意気で「Swift Playgrounds」に取り組むことで、教師のプログラミング能力は飛躍的に向上し、指導力も身につくものと思われる。

2020年の学習指導要領で小学校のプログラミング教育は「教科の中でプログラミング的思考を育成する」と規定され、どの教科のどの単元でもプログラミングを取り入れた授業を行えば良いことになっているが、これでは「なんちゃってプログラミング」でお茶を濁してしまうケースも出てくる。

例えば、小学校3~4年生頃の「総合的な学習の時間」で、10時間程度でも「Swift Playgrounds」を集中して学ぶことで、プログラミングに支えられている社会の現在と未来を理解、認識し、その社会に参画しようとする意識を育みことができるのではないだろうか。

例えば、小学校3~4年生頃の「総合的な学習の時間」で、10時間程度でも「Swift Playgrounds」を集中して学ぶことで、プログラミングに支えられている社会の現在と未来を理解、認識し、その社会に参画しようとする意識を育みことができるのではないだろうか。

児童生徒1人1台情報端末の推進で、Windows、Android、Chromebook、iPadなど様々なOSのデバイスが検討されるが、それとは別にプログラミング学習用だけにでも1クラス分(40台)のiPadが必要ではないだろうか。

そう思わせるほど、「Everyone Can Code」は凄い!と感じさせるワークショップだった。

関連URL

最新ニュース

- 「TDXラジオ」Teacher’s [Shift]File.257 森村学園初等部 大和田 伸也 先生(前編)を公開(2026年2月23日)

- ヘッドウォータース、東京都教委開催の「モバイルアプリコンテスト2025」を支援(2026年2月20日)

- ラインズ、茨城県龍ケ崎市で入退室管理システム「安心でんしょばと」一斉導入(2026年2月20日)

- 「教育機関の教員に対する生成AIの利用状況に関する調査 2026」協力依頼(2026年2月20日)

- 小中学生の「文系・理系」進路選択、保護者の7割以上が「特に希望はない」と回答 =LUXGO調べ=(2026年2月20日)

- 小学校入学、年長児保護者の84.5%が「不安あり」と回答 =ベネッセ調べ=(2026年2月20日)

- 金沢工業大学とNVIDIA、AI社会実装や高度情報技術者育成で学術連携協力協定締結(2026年2月20日)

- 中央大学、細胞診に即利用できるスタンドアローンAI診断支援システムを世界初開発(2026年2月20日)

- 九州大学、秀逸な若手研究者を採用する「稲盛フロンティアプログラム」第4期公募開始(2026年2月20日)

- 京都芸術大学、通信教育部がバークリー音楽大学・放送大学の一部科目を単位認定(2026年2月20日)