2022年5月31日

教員免許の更新、現役教員は96%が「廃止に賛成」、非保有者は57.6%が「反対」=日本トレンドリサーチ調べ=

NEXERが運営する日本トレンドリサーチは30日、全国の男女計600人を対象に実施した、「教員免許の更新制度に関するアンケート」の結果をまとめ発表した。

教員免許には10年間の有効期限があり、すでに教員として働いている場合は、10年ごとに講習を受け更新手続きをしなければならなかったが、5月11日に改正法が可決・成立したことから、7月からは更新手続きが廃止になる。そこで今回、「教員免許更新制度」の廃止について、全国アンケートを実施した。

教員免許には10年間の有効期限があり、すでに教員として働いている場合は、10年ごとに講習を受け更新手続きをしなければならなかったが、5月11日に改正法が可決・成立したことから、7月からは更新手続きが廃止になる。そこで今回、「教員免許更新制度」の廃止について、全国アンケートを実施した。

それによると、まず初めに、「教員免許」を保有しているかを聞いたところ、「現役の教員である」が4.2%、「現役の教員ではないが(教員免許を)保有している」が15.8%、「保有していない」が80.0%だった。

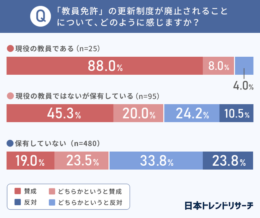

続いて、7月から「教員免許」の更新制度が廃止されることについて、どのように感じるかを聞いたところ、「現役の教員」は、88.0%が「賛成」、「どちらかというと賛成」が8.0%で、合わせると96.0%になった。

教員として働いているほとんどの人が「教員免許更新制度の廃止」に賛成しており、「反対」と回答した人は1人もいなかった。

また、「現役の教員ではないが保有している」人も、「賛成」45.3%が最も多く、「どちらかというと賛成」も20.0%いた。

一方で、教員免許を「保有していない」人は、「どちらかというと反対」33.8%が最も多く、「反対」23.8%と合わせると57.6%になった。半数以上が「教員免許更新制度の廃止」に反対の気持ちがあることが分かった。

廃止に「賛成」「どちらかというと賛成」の理由については、「ただでさえ大変な先生という仕事を真面目に頑張っている人が、更新で煩わしさを感じなくて済む」(50代女性)、「意味のない更新講習を受けるために授業を休むなど子供を犠牲にしているので」(50代男性)、「大した内容でもない研修を押し付けられて負担ばかり大きかったから」(50代女性)などの声が寄せられた。

一方、「反対」「どちらかというと反対」の理由については、「教員の質を保つために必要だと思うから。ただ、教員としての指導や研修の実績が十分と認められる者は、更新免除や運転免許の優良講習のような簡易化という融通はあってもいいと思う」(40代女性)、「問題を起こした先生が簡単に復帰できそうでいやだから」(60代男性)、「どんな免許も期限を設けた方が良い。取得した時点でその能力があっても、一生その能力を保持しているとは限らない」(80代男性)などの声が寄せられた。

また、公立学校での教員不足を解消するために必要な対策だと思うことを聞いたところ、「給与を上げる。小学校の先生の負担が大きすぎるので、教科担任制を導入する。個々の特性、習熟度に合わせたクラス編成、又はレベル別の教科の受講を認める」(40代女性)、「社会人から登用してはどうか、学歴、学科不問で人間性重視で選んで欲しい」(50代男性)、「ITを有効利用し、勉強の70%はPCでやらせる。従来の教員は30%くらいに削減して、ITで出来ない勉強の部分を補う」(60代男性)などの意見が寄せられた。

このアンケート調査は、全国の男女を対象に、5月18日~24日にかけて実施。有効回答数は600人(20代以下・30代・40代・50代・60代・70代以上で男女各50人)。

関連URL

最新ニュース

- 子どものタブレットに遊び以外で期待する使い道ランキング=アタムアカデミー調べ=(2026年2月24日)

- 河合塾、国公立大学2次試験志願状況分析 共通テスト難化で難関大中心に安全志向強まる(2026年2月24日)

- 志望校を下げた私立大学生の6割が「後悔していない」と回答=武田塾調べ=(2026年2月24日)

- 就職会議、「26卒が後輩におすすめしたい企業ランキング」を発表(2026年2月24日)

- 中学受験、保護者の9割以上が「学習以外の悩み」に直面=feileB調べ=(2026年2月24日)

- 外資就活総合研究所、「生成AI時代におけるITエンジニア職志望学生の意識調査(2027年卒)」公開(2026年2月24日)

- 個別指導塾「スクール IE」、「もったいない努力あるある調査」の結果を公開(2026年2月24日)

- コドモン、京都府和束町の公立保育所が保育ICTサービス「CoDMON」を導入(2026年2月24日)

- 通信制「ワオ高校」、2026年度入試「3月出願」の受付を開始(2026年2月24日)

- サカワ、鶴岡市立朝暘第五小学校のワイード導入事例を公開(2026年2月24日)