2023年8月31日

子どもの生成AI活用、6割以上の親が「小学生のうちに」と回答=イー・ラーニング研究所調べ=

イー・ラーニング研究所は30日、子どもがいる全国の親498人を対象に実施した、「ChatGPTを始めとする生成AIの教育現場での活用に関する意識調査」の結果をまとめ発表した。

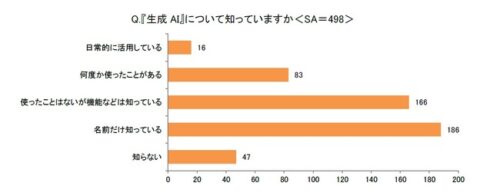

それによると、「生成AIを知っているか」と聞いたところ、「名前だけ知っている」(186人)と、「使ったことはないが機能などは知っている」(166人)との回答が多く、「知っているものの使ったことがない」親が約7割だった。

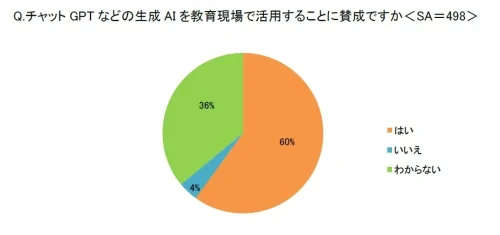

「ChatGPTなどの生成AIを教育現場で活用することに賛成か」との質問には、「賛成」が60%、「分からない」が36%という結果になった。生成AIの活用へのポジティブな意見がある一方で、まだ判断しかねていないことが伺える。

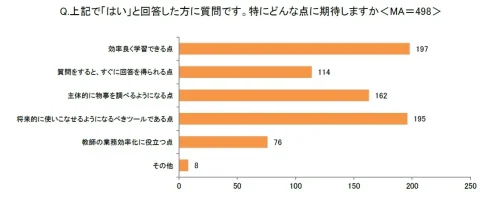

また、「賛成」と回答した親に、「特にどんな点に期待するか」を聞いたところ、最も多かったのは「効率よく学習できる点」(197人)で、以下、「将来的に使いこなせるようになるべきツールである点」(195人)、「主体的に物事を調べるようになる点」(162人)が続いた。

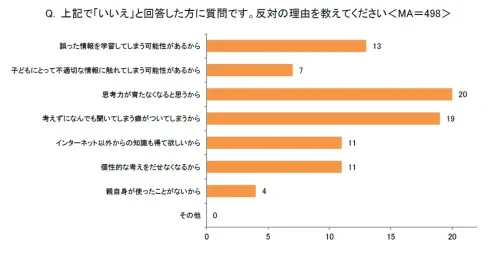

一方、「いいえ」と回答した親に、「反対の理由」を尋ねたところ、「思考力が育たなくなると思うから」(20人)に続き、「考えずになんでも聞いてしまう癖がついてしまうから」(19人)が多かった。

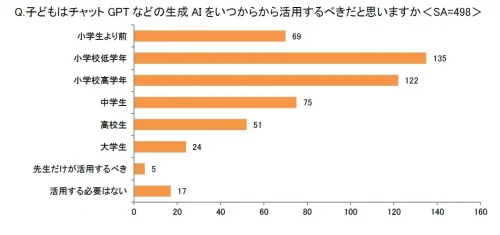

「子どもはChatGPTなどの生成AIをいつから活用すべきだと思うか」と聞いたところ、「小学校低学年」(135人)と「小学校高学年」(122人)が多く、「小学生より前」(69人)も加えると、6 割以上の親が「小学生のうちに活用すべき」と考えていることが分かった。

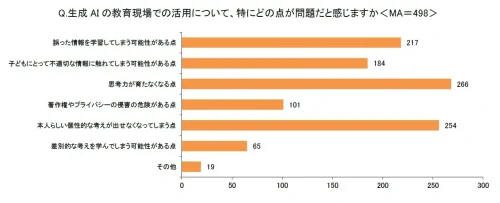

一方で、生成AIの教育現場での活用について、「いくつか問題視されている点があるが、特にどの点が問題だと思うか」と聞いたところ、最も多かったのは「思考力が育たなくなる点」(266人)で、以下、「本人らしい個性的な考えが出せなくなってしまう点」(254人)、「誤った情報を学習してしまう可能性がある点」(217人)が続いた。

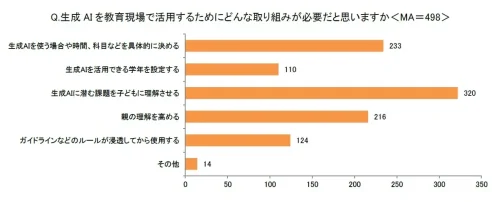

また、「生成AIを教育現場で活用するためにはどんな取り組みが必要だと思うか」との質問に、最も回答が多く集まったのは「生成AIに潜む課題を子どもに理解させる」(320人)で、以下、「生成AIを使う場合や時間、科目などを具体的に決める」(233人)、「親の理解を高める」(216人)と続き、決まりを作った活用と、教育者や親のリテラシー向上が必要だと感じていることが分かった。

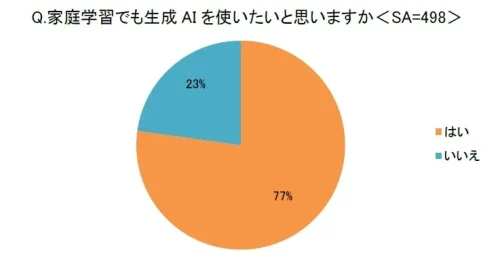

「家庭学習でも生成AIを使いたいと思うか」との質問には、77%が「はい」と回答し、日常から生成AIの活用に意欲的なのが分かった。

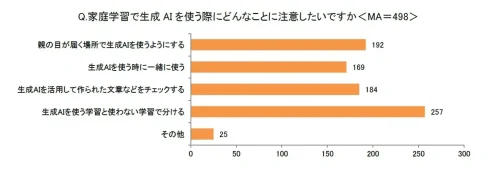

また、「家庭学習で生成AIを使う際にどんなことに注意したいか」と聞いたところ、半数以上が「生成AIを使う学習と使わない学習で分ける」(257人)と回答。次いで「親の目が届く場所で生成AIを使うようにする」(192人)だった。

この調査は、全国の、子どもを持つ親、親族に子どもがいる人を対象に、7月4日~27日にかけて、紙回答の形で実施した。有効回答数は498人。

関連URL

最新ニュース

- 子どものタブレットに遊び以外で期待する使い道ランキング=アタムアカデミー調べ=(2026年2月24日)

- 河合塾、国公立大学2次試験志願状況分析 共通テスト難化で難関大中心に安全志向強まる(2026年2月24日)

- 志望校を下げた私立大学生の6割が「後悔していない」と回答=武田塾調べ=(2026年2月24日)

- 就職会議、「26卒が後輩におすすめしたい企業ランキング」を発表(2026年2月24日)

- 中学受験、保護者の9割以上が「学習以外の悩み」に直面=feileB調べ=(2026年2月24日)

- 外資就活総合研究所、「生成AI時代におけるITエンジニア職志望学生の意識調査(2027年卒)」公開(2026年2月24日)

- 個別指導塾「スクール IE」、「もったいない努力あるある調査」の結果を公開(2026年2月24日)

- コドモン、京都府和束町の公立保育所が保育ICTサービス「CoDMON」を導入(2026年2月24日)

- 通信制「ワオ高校」、2026年度入試「3月出願」の受付を開始(2026年2月24日)

- サカワ、鶴岡市立朝暘第五小学校のワイード導入事例を公開(2026年2月24日)