2025年2月17日

総合型選抜入試、78.3%が「第1志望の大学に合格」=じゅけラボ予備校調べ=

じゅけラボ予備校は14日、総合型選抜入試で大学受験をした18歳〜21歳の男女203人を対象に実施した、「総合型選抜入試の合格率に関するアンケート調査」の結果をまとめ発表した。

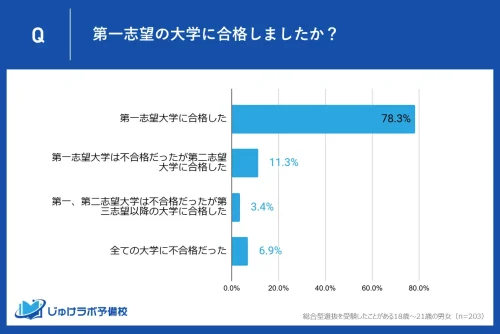

それによると、「第1志望の大学に合格したか」と聞いたところ、実に8割近く(78.3%)が「合格した」と回答。「第1志望は不合格だったが第2志望に合格した」が11.3%、「第1、第2志望は不合格だったが第3志望以降の大学に合格した」が3.4%で、「全ての大学に不合格だった」学生は6.9%だった。

第1志望合格者と第2志望以下の合格者を合わせると93%になり、総合型選抜入試を受験した学生のほとんどが「いずれかの大学に合格している」ことが分かった。一方で、第2志望以下の大学に進学することになった学生の割合14.7%と比較的少なく、「第1志望の大学に特化した対策」が総合型選抜入試では重要視されることが示唆される。

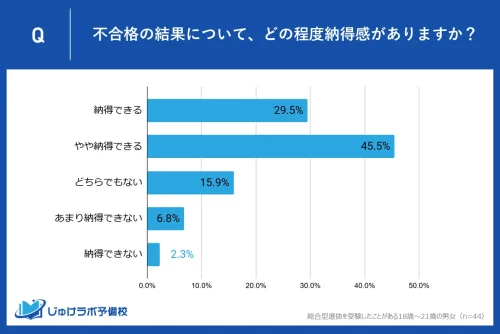

また、「第1志望に合格しなかった」男女44人を対象に調査した結果、第1志望に落ちたことを「納得できる」29.5%、「やや納得できる」45.5%と回答したのは合計で74.9%にのぼり、多くの受験生が第1志望に不合格だったにもかかわらず、結果を受け入れていることが分かった。

この背景には、総合型選抜入試が単なる学力試験ではなく、「面接」「小論文」「活動実績」「自己PR」など、多様な要素を評価する仕組みであることが考えられる。受験生自身が準備の段階で自分を見つめ直し、「自分に合った大学かどうか」を深く考える機会があるため、結果に納得しやすいのかもしない。

一方で、「納得できない」2.3%、および「あまり納得できない」6.8%と回答した受験生はわずか9.1%にとどまった。一般的に、大学受験では不合格者の多くが「不満」や「悔しさ」を抱えることが多いとされているが、総合型選抜入試ではこの割合が低く、「納得感」が比較的高いことがうかがえる。

理由の1つとして、「受験プロセスの透明性の高さ」が挙げられる。総合型選抜入試では、事前に評価基準が明確に示され、受験生自身も「なぜ不合格になったのか」をある程度理解しやすい構造になっており、合否結果に対する納得感が高く、不満を持つ受験生が少ないと考えられる。

この調査は、「総合型選抜入試(旧AO入試)で大学受験をした」と回答した18〜21歳の男女を対象に、1月8~15日にかけてインターネットで実施した。有効回答数は203人。

関連URL

最新ニュース

- 子どものタブレットに遊び以外で期待する使い道ランキング=アタムアカデミー調べ=(2026年2月24日)

- 河合塾、国公立大学2次試験志願状況分析 共通テスト難化で難関大中心に安全志向強まる(2026年2月24日)

- 志望校を下げた私立大学生の6割が「後悔していない」と回答=武田塾調べ=(2026年2月24日)

- 就職会議、「26卒が後輩におすすめしたい企業ランキング」を発表(2026年2月24日)

- 中学受験、保護者の9割以上が「学習以外の悩み」に直面=feileB調べ=(2026年2月24日)

- 外資就活総合研究所、「生成AI時代におけるITエンジニア職志望学生の意識調査(2027年卒)」公開(2026年2月24日)

- 個別指導塾「スクール IE」、「もったいない努力あるある調査」の結果を公開(2026年2月24日)

- コドモン、京都府和束町の公立保育所が保育ICTサービス「CoDMON」を導入(2026年2月24日)

- 通信制「ワオ高校」、2026年度入試「3月出願」の受付を開始(2026年2月24日)

- サカワ、鶴岡市立朝暘第五小学校のワイード導入事例を公開(2026年2月24日)