2016年6月20日

松田校長 プログラミング教育の現場を教師たちに見せつける

2020年に小学校でプログラミング教育が必修化になる。文部科学省では、「プログラミング教育とは、子供たちに、コンピュータに意図した処理を行うよう指示することができるということを体験させながら、将来どのような職業に就くとしても、時代を超えて普遍的に求められる力としての“プログラミング的思考”などを育むことである」としている。

実際にどう行っていくかについて、プログラミング教育に関する有識者会議は16日の提言で、「小学校におけるプログラミング教育が目指すのは、子供たちが、コンピュータに意図した処理を行うよう指示することができるということを体験しながら、身近な生活でコンピュータが活用されていることや、問題の解決には必要な手順があることに気付くこと、各教科等で育まれる思考力を基盤としながら基礎的な“プログラミング的思考”を身に付けること、コンピュータの働きを自分の生活に生かそうとする態度を身に付けることである」とした。

つまり、小学校におけるプログラミング教育は、プログラミングが出来るようになることを学ぶのではなく、“プログラミング的思考”を学ぶことであり、専門の教科を設置するのではなく、各教科の中で取り入れなさい。と、いうことのようだ。

具体的になにをどうしたらいいのか、まだまだ不透明な状況である。

何をどうすれば良いのか、決まってから始めるのが賢明だろう。誰もがそう思う。

しかし、松田 孝校長は、待っていられない。

前へ。少しでも前へ。学校が時代の最先端を子どもたちに経験させられる場所であるために、プログラミング教育の現場の熱気を一人でも多くの教師に感じてもらうために動いた。

6月13日、東京都小金井市立前原小学校では、「平成28年度 小金井市立第四小学校、前原小学校、南中学校 小中交流会」が行われた。地域の小中接続の連携を深めるためのイベント。今年4月に前原小学校に赴任したばかりの松田校長にとってははじめてのイベントだが、テーマは開催校に任されることを利用して“プログラミング必修化”をテーマに授業研究の場とすることにした。参加したのは3校の教師、約100名。

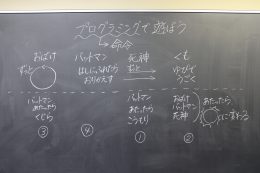

公開された授業は、4年生が「プログラミングで遊ぼう」の1回目。6年生は「プログラミングで遊ぼう」の4回目。いずれも総合的な学習の時間に組み込まれた20時間の“プログラミング”授業の一環である。

4年2組では、はじめてプログラミング授業を行う井上里奈教諭が、「松田校長 前原小でプログラミング授業を自らスタートさせる」でレポートした松田校長の授業そのままに、BB-8の踊りのパフォーマンスで子どもたちの注目を集めて、授業をスタートさせていた。

松田校長の授業と少し違っていたのは、子どもたちの反応だ。「BB-8さんは、踊り疲れたかなぁ」と井上先生。「ロボットだから疲れない」と子ども。「じゃあ、どうしたら止まるのかな」、「電池切れ」「止まれって命令」と子どもたち。「では、今の踊りを覚えるのは大変だったかなぁ」と先生。「プログラムで動いただけ」「そうそう」と子どもたち。手強い。小学校4年生。「Scratch Jr(スクラッチジュニア)」の授業が始まった。

6年2組は4回目のプログラミングの授業。1回目の授業を松田校長とともに実施した中畑南海教諭が手慣れた説明。ビジュアル・プログラミング言語のTickleを使って、登場するキャラクターが「○○しているときに、○○したら、○○する」というプログラムをグループで作成する授業。

いわゆるプログラミングの基本である3つの動き「順次」「分岐」「反復」と、アルゴリズム(計算方法・手順)に触れるための授業だ。

子どもたちは4人ほどのグループに分かれて作業を開始するが、使用する端末はグループで1台か2台と決められている。

冒頭紹介した有識者会議の提言において、プログラミング学習で注意しなければならないことのひとつに挙げられているのが「子どもが単独でプログラミングに没入してしまうこと」だ。提言より以前に作成されたプログラミング教育“松田メソッド”では、既にその課題は織り込み済みであり、個別学習と協働学習のバランスが確立している。

松田校長が「ちょっと難しかったかな」と作成した課題だが、子どもたちは独自のアイデアを加えながらどんどん作成していく。授業研究に参加した教師たちは、興味深く、驚きながら授業風景を観察する。

授業終了後、教師たちはグループにわかれて分科会を行った。

<授業中、分科会で教師たちが漏らした一言>

「何の説明も無く始まっちゃうから、何をやっているかさっぱり分からない」

「教師が何も教えていない。事前説明も不十分では」

「基本操作ができない子のためには、紙の説明文とか用意するべき」

「ゲームしているみたいで、指導する様子が見られない」

なるほどごもっともである。しかし、子どもたちがプログラミングで学ぶ姿を目にすると、そんな「教師は教えるもの」、「分からないことは教わるもの」という発想が前世紀の遺物だと痛感する。プログラミング学習には、「自ら考えて学ぶこと」、「仲間と協働して学ぶこと」という21世紀型学びのモデルが溢れている。

小中交流会の最後に行われた全体会では、分科会報告として「楽しく学習に取り組んでいた」「積極的な教え合いが見られて驚いた」「子どもたちが意欲的に学ぶ姿が見られた」「普段の授業で消極的な子どもでも自己表現が可能」といった評価のほか、「教員研修などが必要」「プログラミング学習のめあてはどう設定するのか」「“プログラミング的思考”とは何か」「小中連携はどうしていくのか」といった課題も提示された。

全体会の最後に挨拶した松田校長は、「たしかに教師が何も教えていないように見えたかもしれない。でも、それでいいんです。教師が一方的に教える“教育”から、子どもたちが自ら学ぶ“学習”に変わらなければならない。教師は何をやるのか、それは“ファシリテーター”です。子どもたちの学びを導いたりサポートしたり、個々の能力や性格、その日の体調まで把握して学びの質を高めてあげる。それが教師の役割になる。プログラミング教育には、指導者がネックになる。民間企業やNPOと連携するという声も聞かれるが、主体は教師であることに変わりが無い。教育現場のファシリテーターは、プロの教師でないと出来ない。子どもたちの未来に責任を持って、時代認識を誤らないようにしよう」と呼びかけた。

そして「今日のプログラミング授業は、初任と2年目の教師がやった。経験豊かなみなさんに出来ないわけがない」と奮起を促した。

*松田校長の「プログラミング」シリーズは、もうすこし続く予定です。

関連記事

最新ニュース

- 漢検協会とベネッセ、初コラボ 進研ゼミ会員の小・中学生が選ぶ「今年の漢字」(2024年12月13日)

- AI型ドリル搭載教材「ラインズeライブラリアドバンス」が「高知家まなびばこ」とデータ連携開始(2024年12月13日)

- コドモン、広島県三原市の保育所等13施設にICTサービス「CoDMON」導入(2024年12月13日)

- 陸前高田市、返済不要の給付型奨学金事業の資金調達で1600万円の目標金額達成(2024年12月13日)

- ライフイズテック、中高生向け「ライフイズテック スプリングキャンプ2025」春休み開催(2024年12月13日)

- サイバー大学、「Times Higher Education Online Learning Rankings 2024」でブロンズ評価を獲得(2024年12月13日)

- プログラミングスクール受講生で最も多い年代は20代、平均年齢は33.8歳=「 CloudInt」調べ=(2024年12月13日)

- 不登校・行き渋りの子どもがいる親1000名へのアンケート調査 =サイボウズ ソーシャルデザインラボ調べ=(2024年12月13日)

- 大阪大学、デジタル学生証・教職員証の提供を2025年1月にスタート(2024年12月13日)

- 「デジタルハリウッドSTUDIO」STUDIO渋谷、AIクリエイティブデザイン講座を開講(2024年12月13日)