2024年10月10日

小中学生の20%以上が「転塾」を経験=塾選調べ=

DeltaXが運営する塾選びサービス「塾選」は9日、小・中学生いずれかの子どもをもつ全国の保護者500人を対象に実施した、「小中学生の転塾に関する調査」の結果をまとめ発表した。

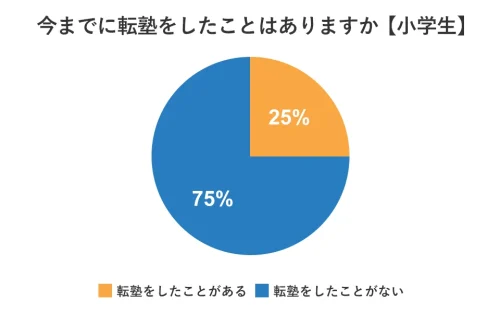

それによると、「転塾」を経験したことがある小学生は25%、転塾経験がない小学生は75%だった。

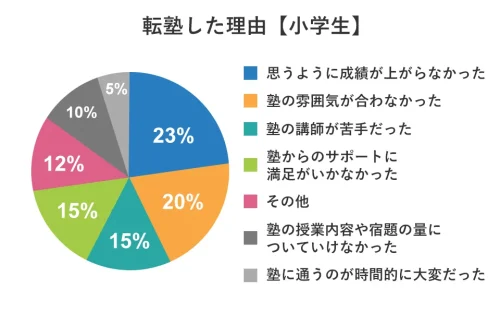

「転塾の理由」を聞いたところ、最も多かったのは「成績が上がらなかった」23%で、続いて、「塾の雰囲気が合わなかった」20%や、「塾の講師が苦手だった」15%という、環境や塾内での人間関係が挙げられた。

「塾からのサポートに満足がいかなかった」15%や、「授業内容や宿題の量についていけなかった」10%といった、塾のサービスやカリキュラム面での不満が転塾の理由という意見もあった。

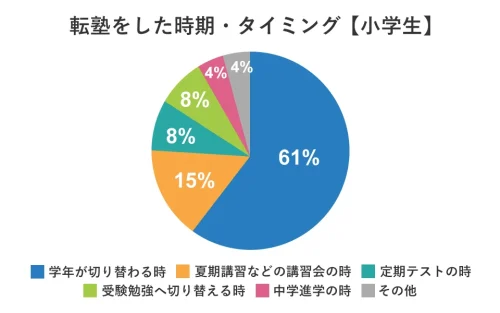

また、小学生が転塾した時期・タイミングを聞いたところ、最も多かったのは「学年が切り替わる時」61%だった。新しい学年が始まる時期に、新しい学習環境を求めて塾を変わる傾向が強く見られた。

次に多かったのは「夏期講習など講習会の時」15%で、長期講習で塾の雰囲気や講師との相性を見極めた上で転塾をしている家庭も多い。「定期テストの時」8%や「受験勉強に切り替える時」8%など、学習イベントを契機に転塾するケースも見られた。

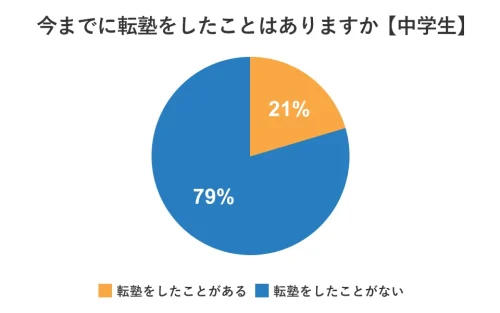

一方、塾に通っている中学生に「今までに塾を変わったことがあるか」と質問したところ、21%が「転塾をしたことがある」と回答。

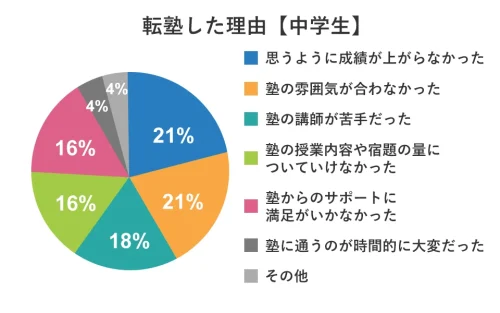

転塾した理由については、「思うように成績が上がらなかったから」と「塾の雰囲気が合わなかったから」がそれぞれ約21%で最も多かった。これらの理由は小学生の結果とも共通しており、成績の向上が期待できなかった、塾の雰囲気が合わなかったということが塾の変更を検討する大きな要因になっているのが分かる。

「塾の講師が苦手だったから」18%、「授業内容や宿題の量についていけなかったから」16%という転塾理由は小学生、中学生共に上げられている内容だが、中学生の方がやや高い割合になっている。

また、「塾からのサポートに満足がいかなかったから」16%といった塾側のサポート体制への不満も、中学生が転塾を決断する要因の1つとして挙げられている。

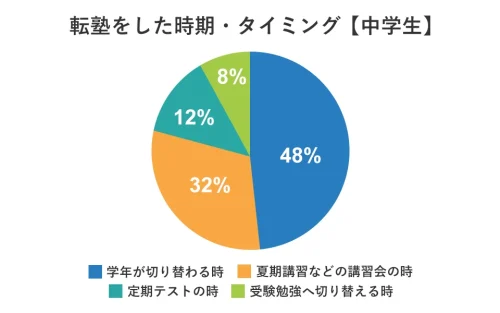

中学生が転塾を決断する最も多いタイミングは、「学年が切り替わる時」で、全体の約半数(48%)を占めている。小学生の結果とも共通しており、やはり学年の切り替わりが子どもたちの学習環境を見直す重要なポイントになっているのが分かる。

続いて多かったのは「夏期講習などの講習会の時」32%だが、こちらは小学生と比べて割合が高い傾向にある。長期休暇中の講習で高校受験対策を行う子どもも多く、そのままこれまで通っていた塾から受験向けの塾に転塾するというケースが多いと考えられる。

この調査は、小・中学生いずれかの子どもをもつ全国の保護者を対象に、今年4月にインターネットで実施した。有効回答数は500人。

関連URL

最新ニュース

- 漢検協会とベネッセ、初コラボ 進研ゼミ会員の小・中学生が選ぶ「今年の漢字」(2024年12月13日)

- AI型ドリル搭載教材「ラインズeライブラリアドバンス」が「高知家まなびばこ」とデータ連携開始(2024年12月13日)

- コドモン、広島県三原市の保育所等13施設にICTサービス「CoDMON」導入(2024年12月13日)

- 陸前高田市、返済不要の給付型奨学金事業の資金調達で1600万円の目標金額達成(2024年12月13日)

- ライフイズテック、中高生向け「ライフイズテック スプリングキャンプ2025」春休み開催(2024年12月13日)

- サイバー大学、「Times Higher Education Online Learning Rankings 2024」でブロンズ評価を獲得(2024年12月13日)

- プログラミングスクール受講生で最も多い年代は20代、平均年齢は33.8歳=「 CloudInt」調べ=(2024年12月13日)

- 不登校・行き渋りの子どもがいる親1000名へのアンケート調査 =サイボウズ ソーシャルデザインラボ調べ=(2024年12月13日)

- 大阪大学、デジタル学生証・教職員証の提供を2025年1月にスタート(2024年12月13日)

- 「デジタルハリウッドSTUDIO」STUDIO渋谷、AIクリエイティブデザイン講座を開講(2024年12月13日)